日常生活を送っていて、特に感じやすい美容のお悩みについてまとめていきたいと思います。皮膚の解剖学や働き、肌タイプ、シミ、シワ、ニキビ、くすみ、クマ、たるみ、毛穴ケアなどの代表的な肌トラブルをなぜ出来るのか、またどう対処したら良いのかを述べていきます。

皮膚の構造

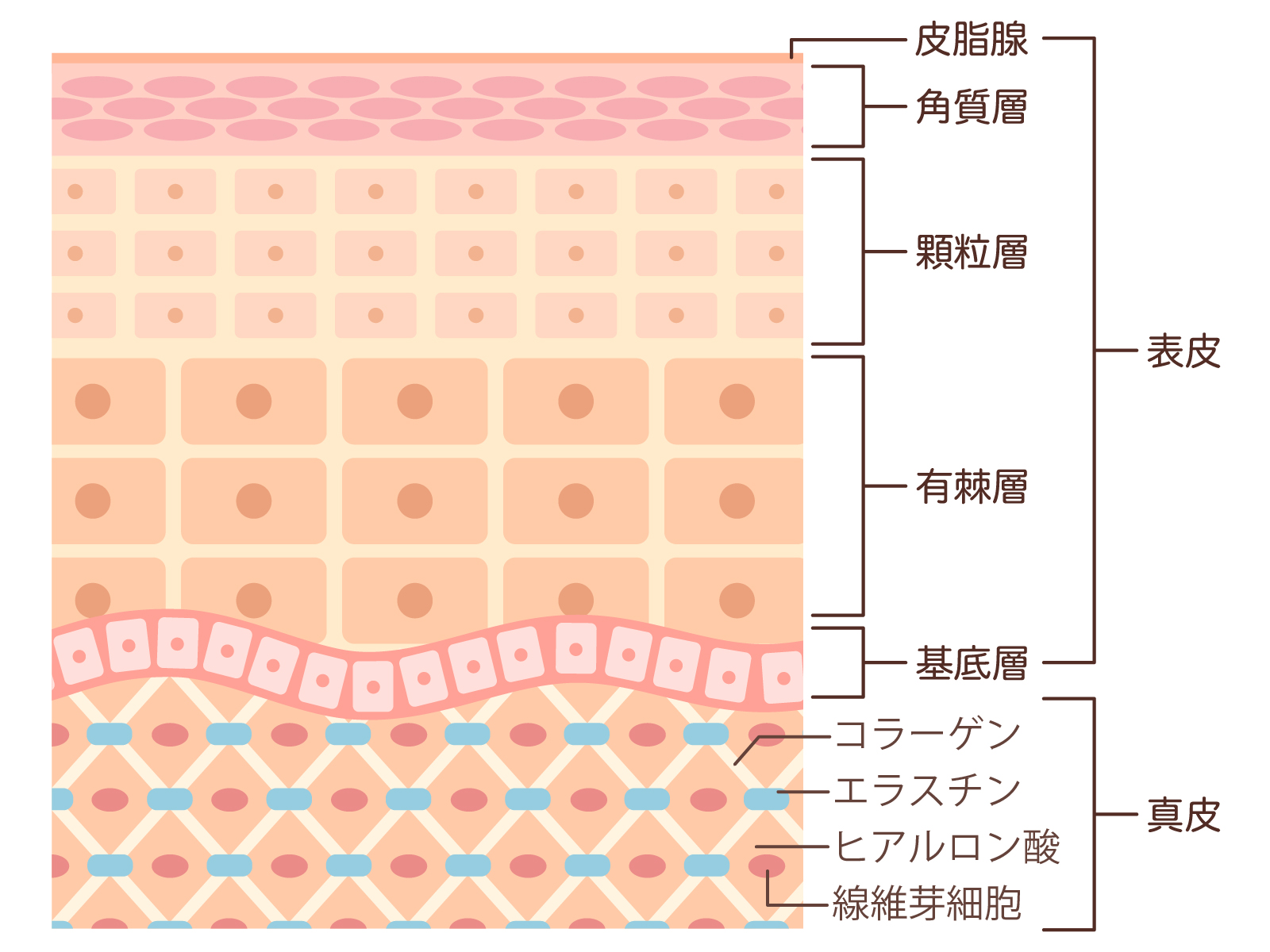

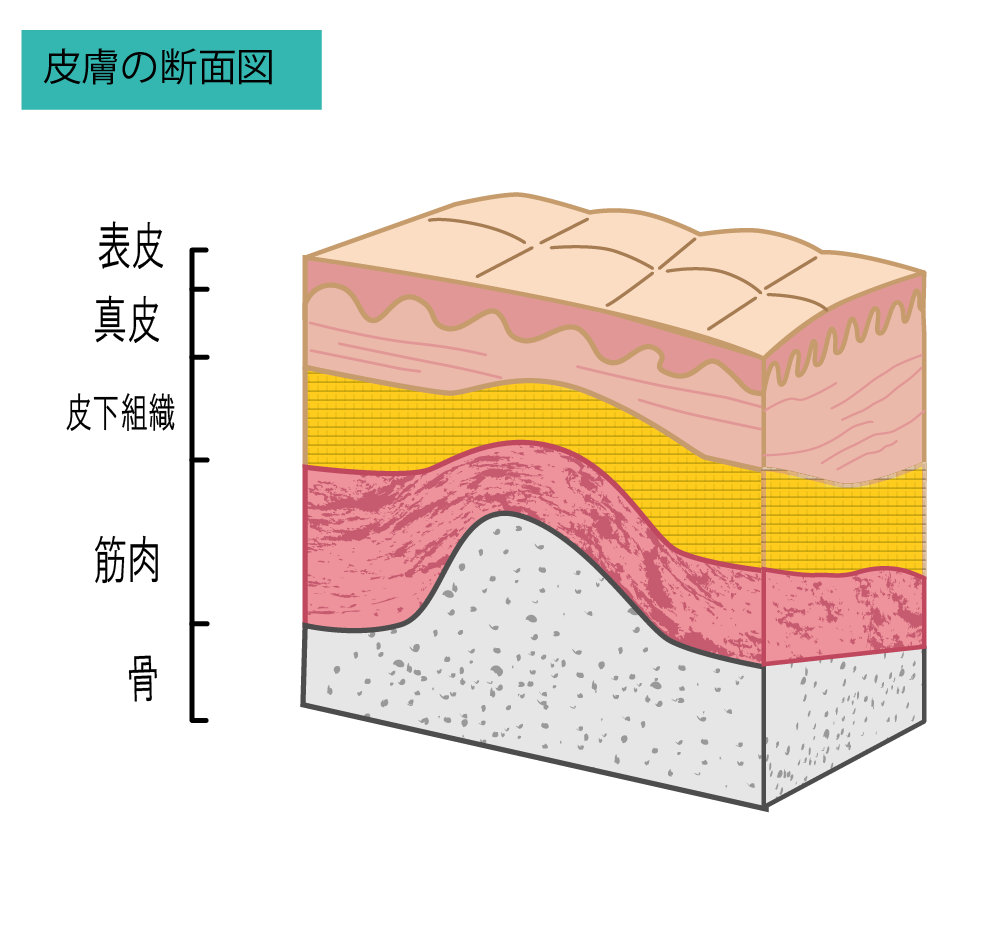

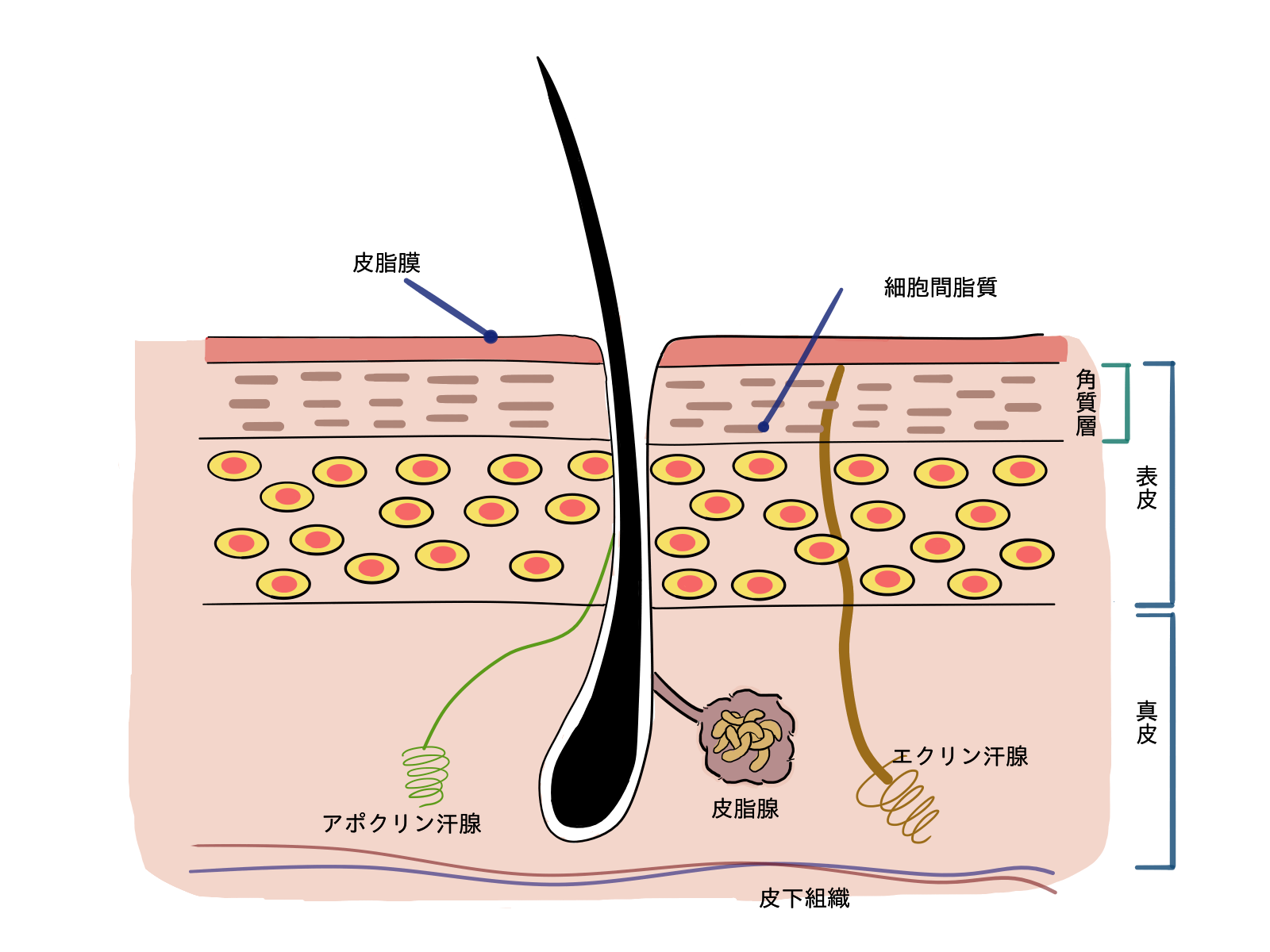

皮膚は人体の表面を覆い、外界から体内を守る役割をしている組織です。大きく分けて表皮、真皮、皮下組織の3層に分類出来ます。

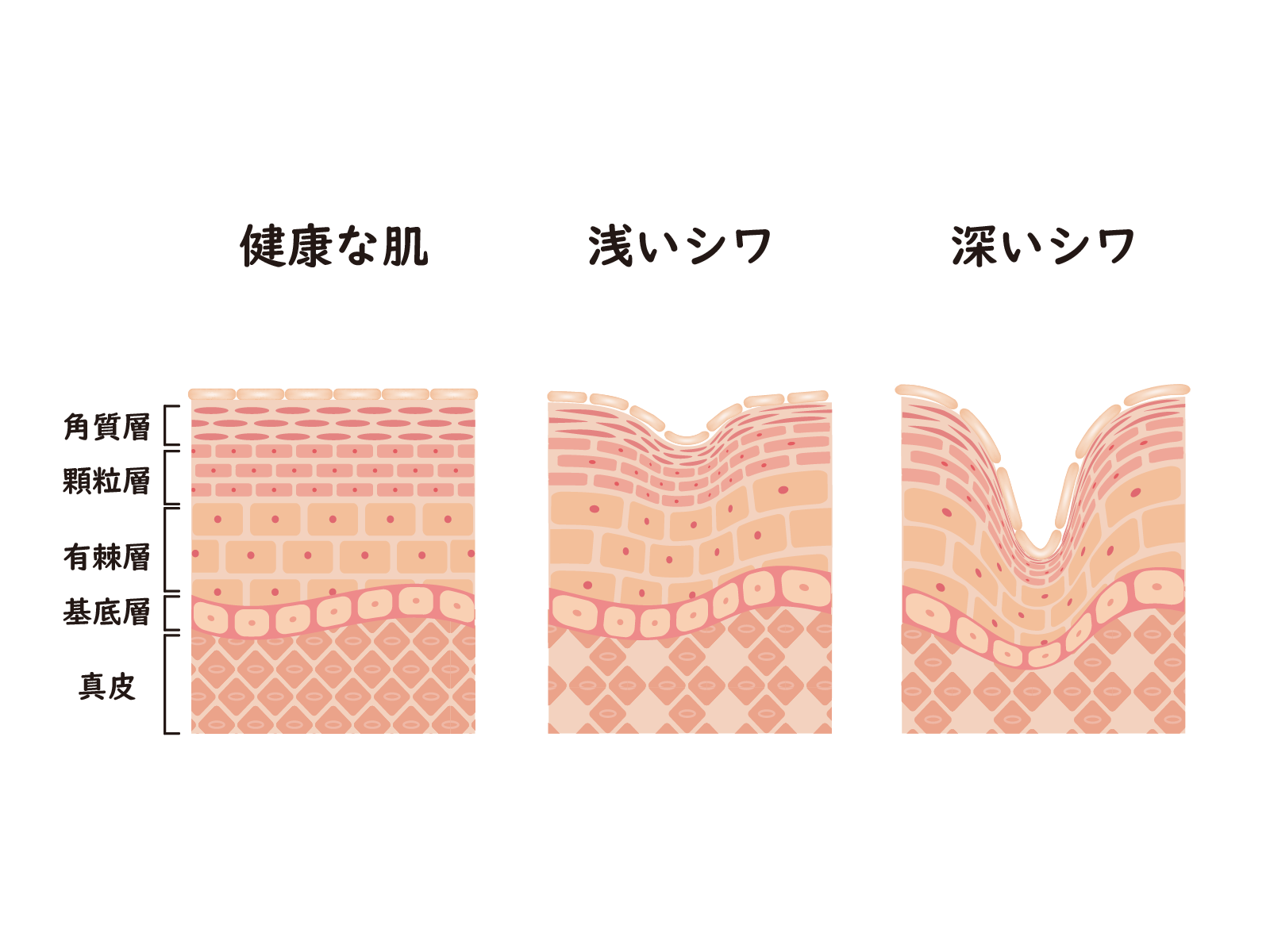

一般的に表皮と真皮で2-4mmほどの厚みがあるとされ、中でも表皮は0.2mmほどしか無いとされています。この0.2mmしかない表皮はさらに、角質層、顆粒層、有棘層、基底層の4層に分けられ、それぞれ特別な機能が与えらています。真皮も乳頭層と網状層に分かれています。

ここからそれぞれの層について詳しく述べていきます。

①角質層

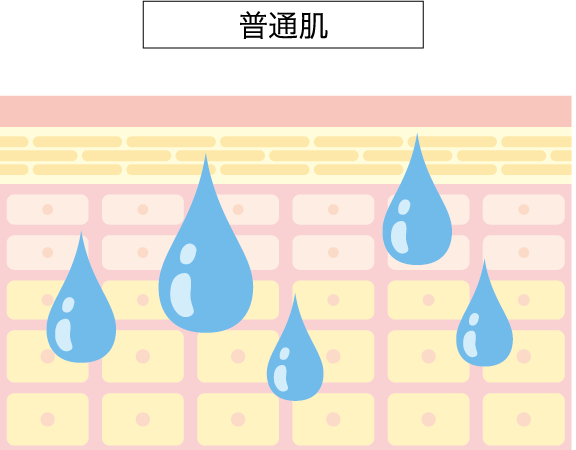

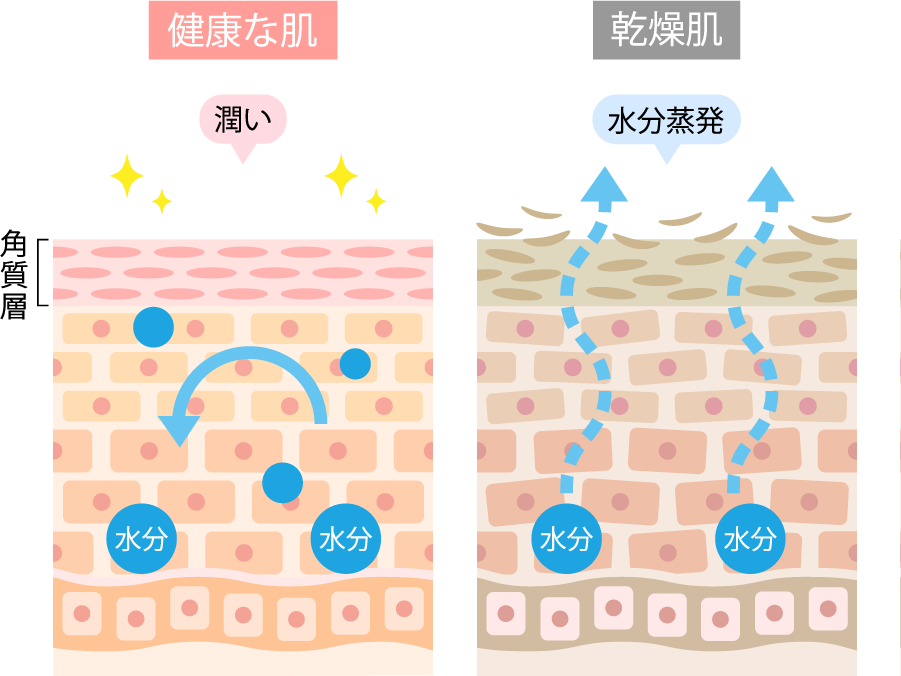

角質層は皮膚の最も表面にある層で、10〜20層程の扁平な細胞が集まって出来ています。先に表皮の厚さは0.2mmと述べましたが、角質層はさらに薄く0.02mmともいわれます。角質層の細胞はアポトーシスをする瞬間に細胞間脂質(セラミドなど)を細胞外に放出して細胞同士の間を埋めて水分を維持して乾燥を防ぎます。

さらに細胞内にはアミノ酸を主成分とする天然保湿成分(NMF)が存在することで肌表面の水分量を20%程度に保つという人類にとって非常に大切な働きをしています。この水分量が10%以下になると皮膚は乾燥状態になり、外界からの攻撃を受けやすい状況になります。角質層の細胞は下から押し上げられて最後は蛋白質分解酵素によって分解され、アカとなって剥がれ落ちます。

②顆粒層

この層は2〜3層からなる薄い層で、角質細胞になる準備をするために細胞内にケラトヒアリンといわれるタンパク質の顆粒や線維が増えて細胞は硬く扁平になっていきます。

また、天然保湿成分(NMF)や細胞間脂質などの潤いのもとになるものが細胞内に蓄えられます。細胞の変性が始まり、ガラス質の物質となっているために紫外線を屈折させて防ぐという働きもあります。

③有棘層

表皮の中で一番分厚い層で、基底層で生み出された細胞が多角形の細胞となって5〜10層並んでいます。この層の特徴は免疫を司る受容器を多数持つランゲルハンス細胞が存在することで、外部から侵入してきた細胞やウイルス、化学物質や紫外線などの刺激を脳へ伝えるセンサーの役割を果たすことです。

また、この層で細胞からDNAとミトコンドリアが抜けるコルネオトーシスという反応が起きているとされます。

④基底層

表皮の最深にある層で、縦長の基底細胞が1層に並んでいます。角質産生細胞と皮膚色素を作り出すメラニン細胞(メラノサイト)が存在する層で、20日程度かけて細胞を分裂させて新しい細胞を産み続けています。そのため、基底層にダメージがありメラノサイトが過剰に働くとシミの原因となり、細胞が変形して押し上げられるとシワの原因にもなる。

近年は基底層には形状記憶機能があるといわれており洗顔の際に強く擦りすぎたり、肌がよじれるようなことをするとシワが出来やすいといわれています。そのため、なるべく肌を擦らないようにしっかり泡立てた泡を介して肌を洗い、水で洗い流す際はゴシゴシと落とさず水を顔にバシャバシャとかけて洗顔料を落としましょう。

⑤乳頭層

真皮には血管や神経が存在するので、毛細血管のある血管乳頭と知覚神経の終末である神経乳頭があり、マイスネル小体という知覚を司る組織があります。

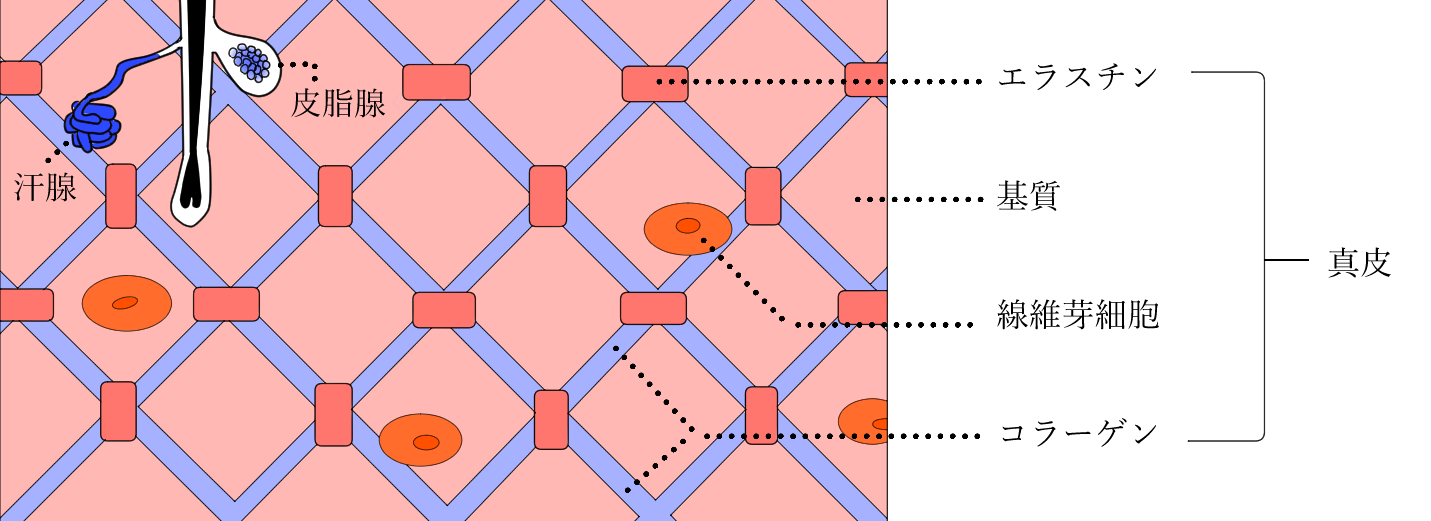

⑥網状層

真皮の70%はコラーゲン線維といわれており、網状層では90%がコラーゲン線維であるといわれます。コラーゲン線維が網目状の構造を作り、エラスチンという弾性線維がコラーゲン線維を繋ぎ止めることで真皮は非常に弾力に富んだ構造となっています。

エラスチン線維は真皮の1〜2%しかありませんが肌のハリには非常に重要な役割を持っており、減少することでシワやたるみが発生するといわれます。

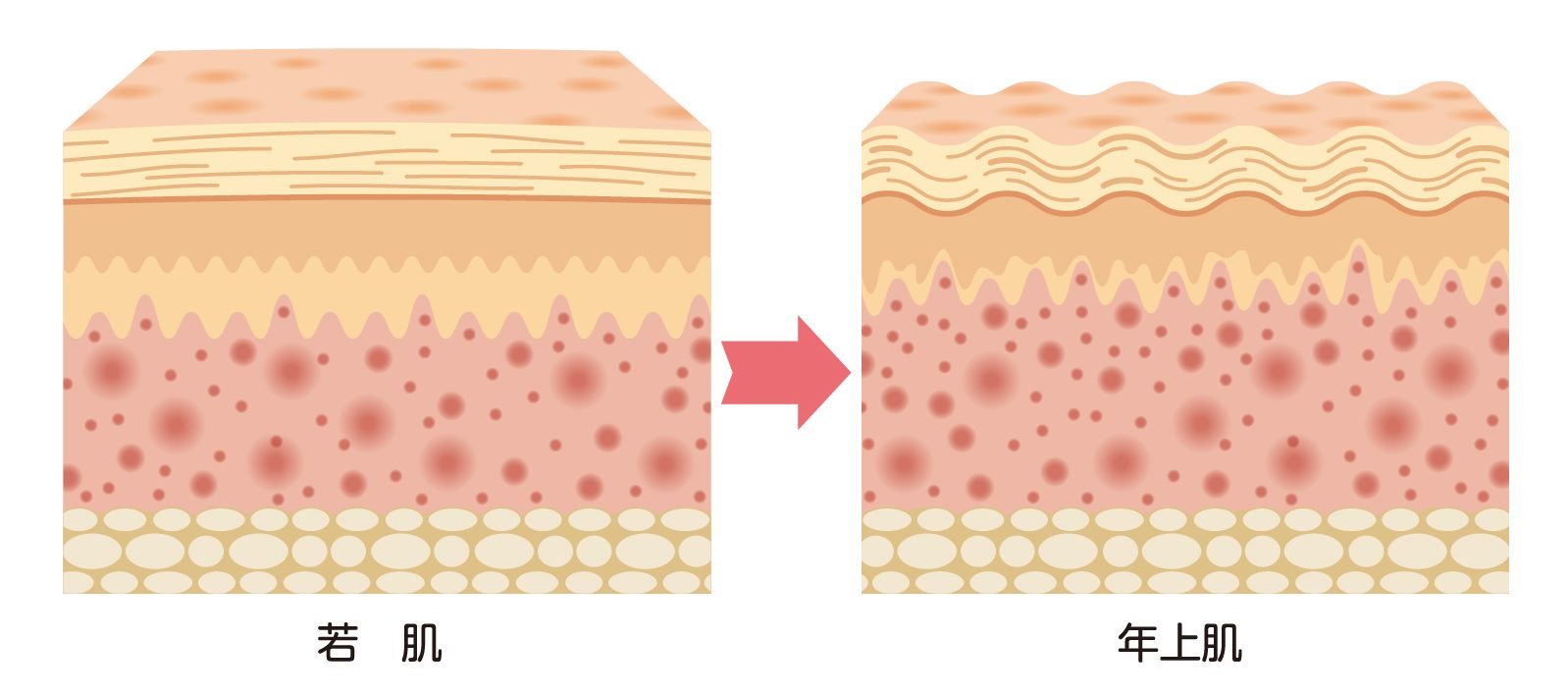

コラーゲン線維とエラスチン線維の間には基質といわれるヒアルロン酸などのゲル状物質が存在して真皮の弾力性を高めています。これらの成分は加齢とともに減少して真皮が薄くなってしまうことでシワの原因となります。コラーゲン線維は加齢に加えてストレスや紫外線でも減少するので注意が必要であり、生成や維持にはビタミンCが関与するとされています。

⑦皮下組織

皮下組織は脂肪細胞と疎性結合組織からなりますが、ほとんどがいわゆる皮下脂肪です、そのため、一般に脂肪組織ともいわれます。一番大きな役割は身体のエネルギーを生み出す栄養素を貯蔵することですが、他にも体温の維持や体を衝撃から守るといった役割もあります。

皮膚の働き

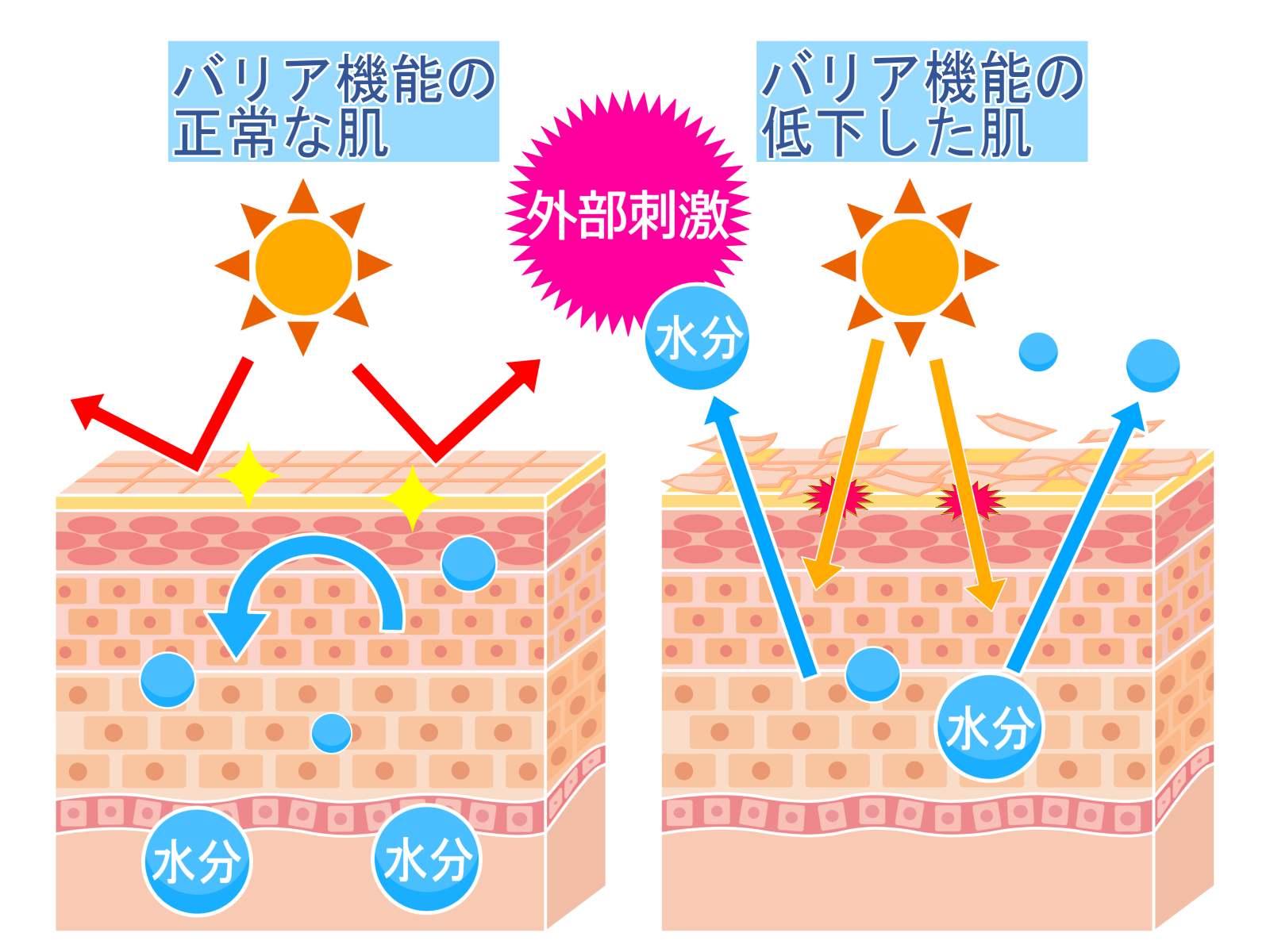

①保護作用

ここまで述べたように特に角質層でのバリア機能はとても優秀でほとんどの物質を通しません。しかし紫外線は比較的透過してしまうので注意が必要です。

②体温調節作用

皮膚はそれぞれの細胞がしっかりと結合することで熱を通しにくい性質があります。そのために暑さや寒さから体を守ることが出来、体温が上がった時には皮膚表面の毛細血管を開いて汗を出し、体温を下げる働きがあります。反対に体温が下がった時には立毛筋を収縮させて体温の放出を防ぎます。

③物質交換作用

皮脂腺や汗腺を通して皮脂や汗と一緒に塩分やアンモニアなどの排泄を行い、わずかではありますが空気中から酸素を吸収して二酸化炭素を放出するという呼吸に似た働きもしています。

④知覚作用

皮膚には様々な神経の終末が分布して触覚、痛覚、温覚、冷覚、圧覚、振動覚などを脳に伝えます。皮膚1㎠には温点が1〜2個、冷点が12個、触点が25個、痛点が100個ほど分布しています。

⑤免疫作用

特にマクロファージの一種であるランゲルハンス細胞の存在する有棘層の働きが大きく、サイトカインを放出して体を守っています。

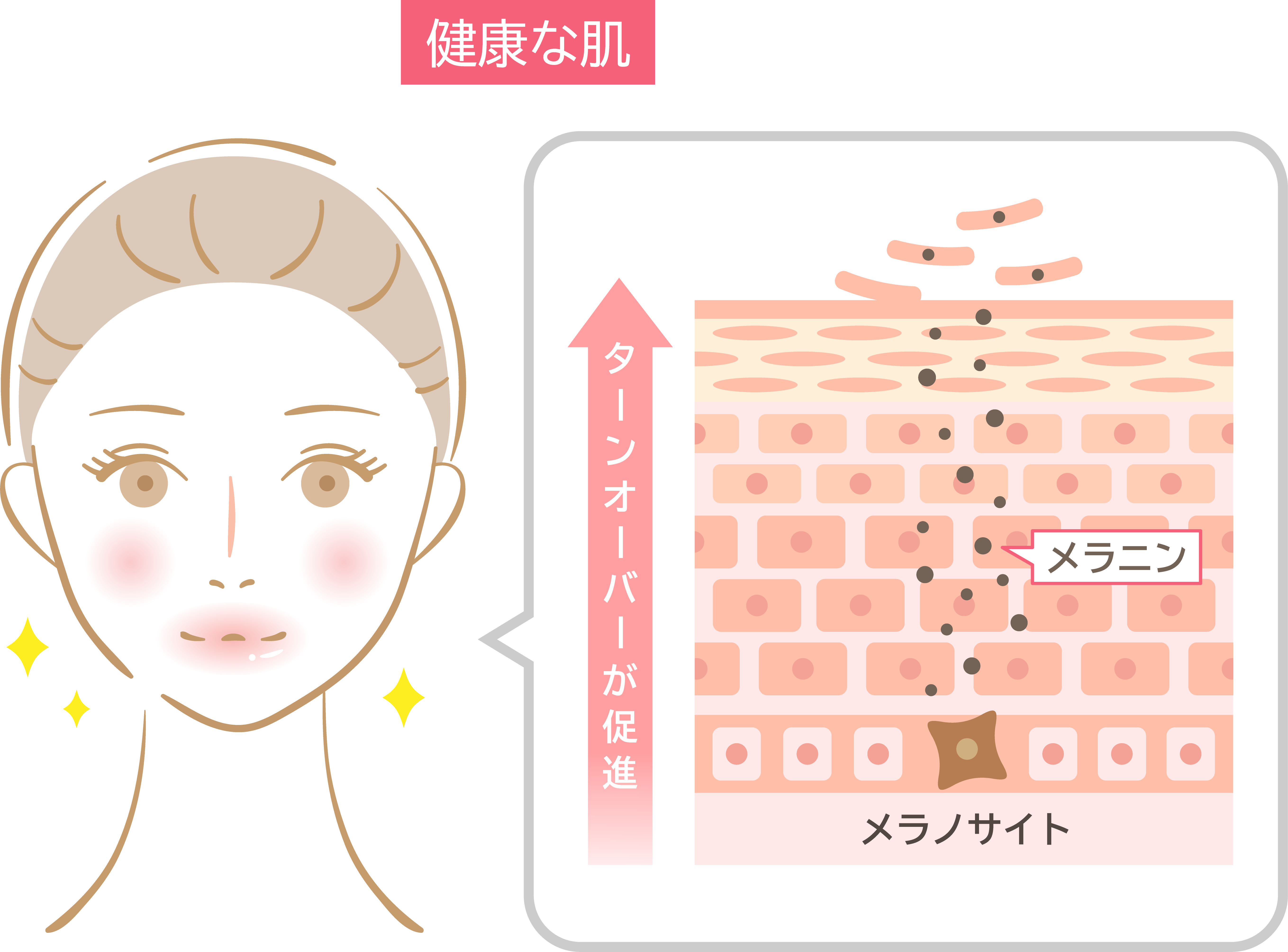

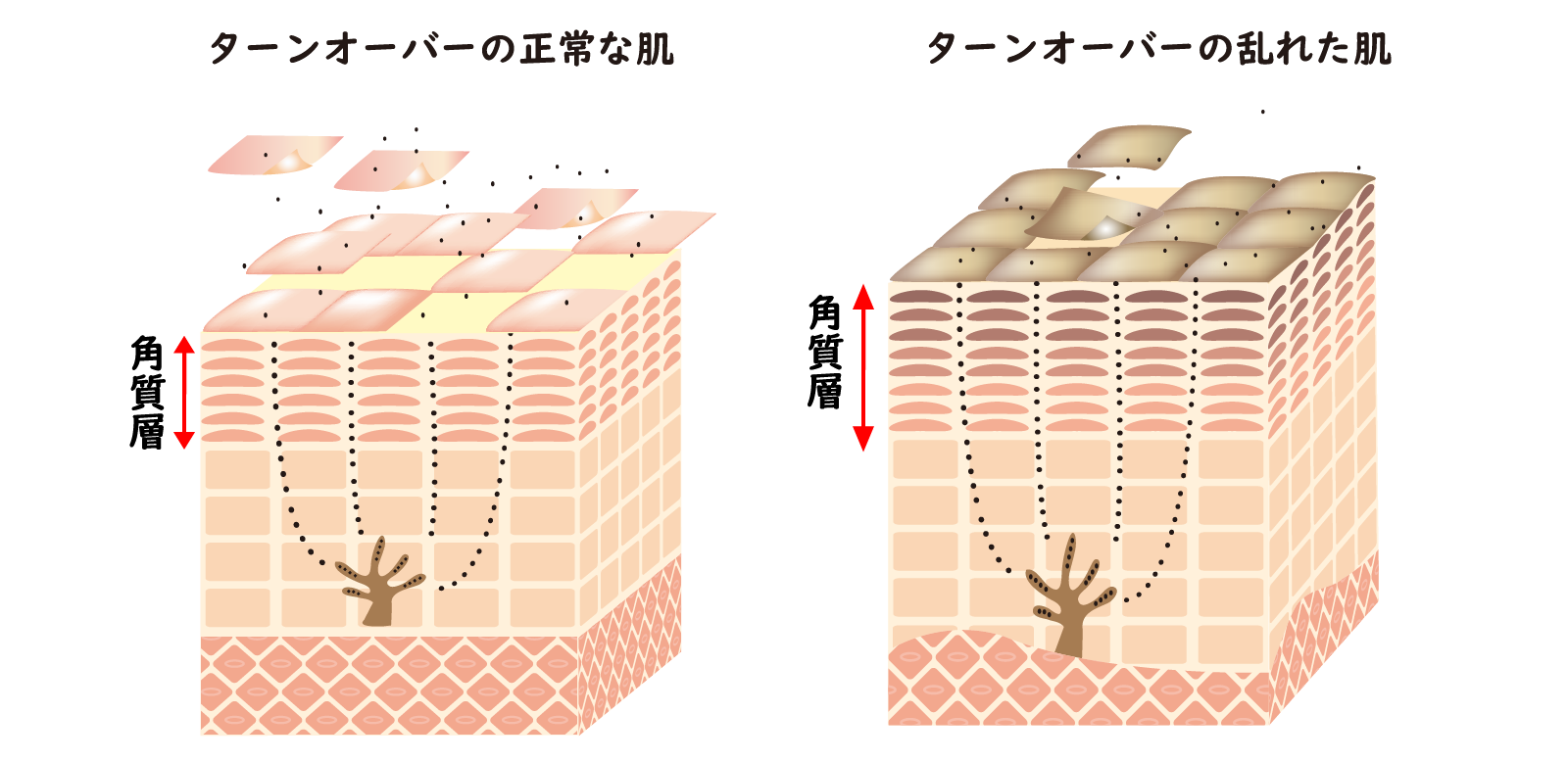

ターンオーバー

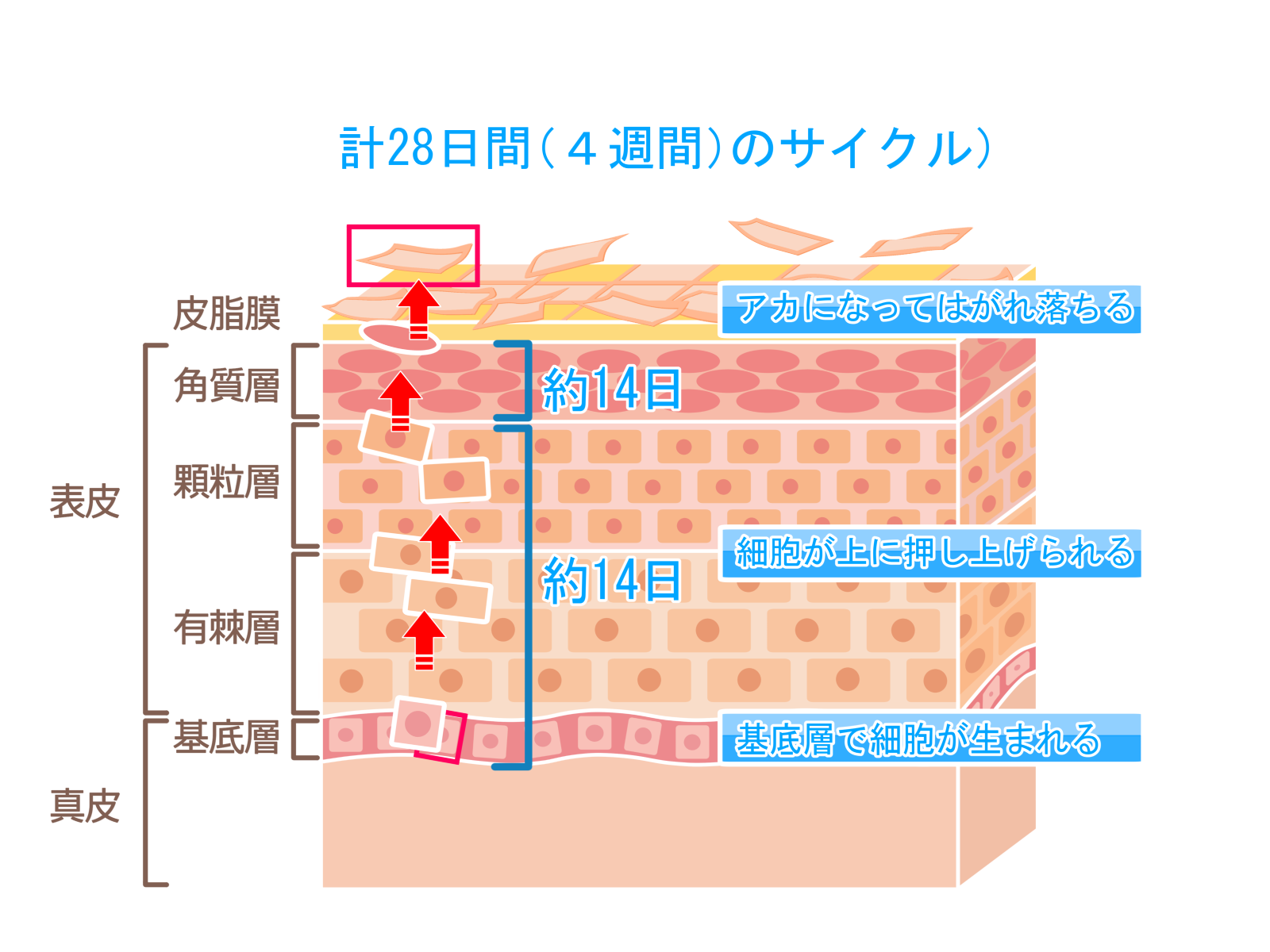

皮膚は細胞が層状に並んで構成されており、基底層での細胞産生によって古い細胞から順に押し出されていきます。このために皮膚は常に新しい細胞となり大事なバリア機能を維持出来るのです。細胞は基底層で20日程かかって生み出され、一層一層押し上げられて14日ほどで角質層に至ります。その後、14日かけてアカやフケとして体から剥がれ落ちます。このメカニズムをターンオーバーとよんでいます。

ターンオーバーは20代ではほぼ教科書通りの28日ですが、40代では50日程度、60代ではさらに長いといわれています。ですから年齢ともに傷跡が治りにくかったり吹き出物が中々治らなかったりするのです。

肌タイプ

普段の美容施術の中でよく質問されることが肌タイプについてです。「私って乾燥肌?脂性肌?」と質問される方は非常に多く、実際に化粧品を選ぶ際にもスキンタイプ表示があることも多いですよね。

ここで述べたいことははっきりと乾燥肌、脂性肌に分けられることはほとんどなく、「部分的には乾燥してるし、おでこや鼻まわりはオイリーですね」という回答が多くなるといことです。

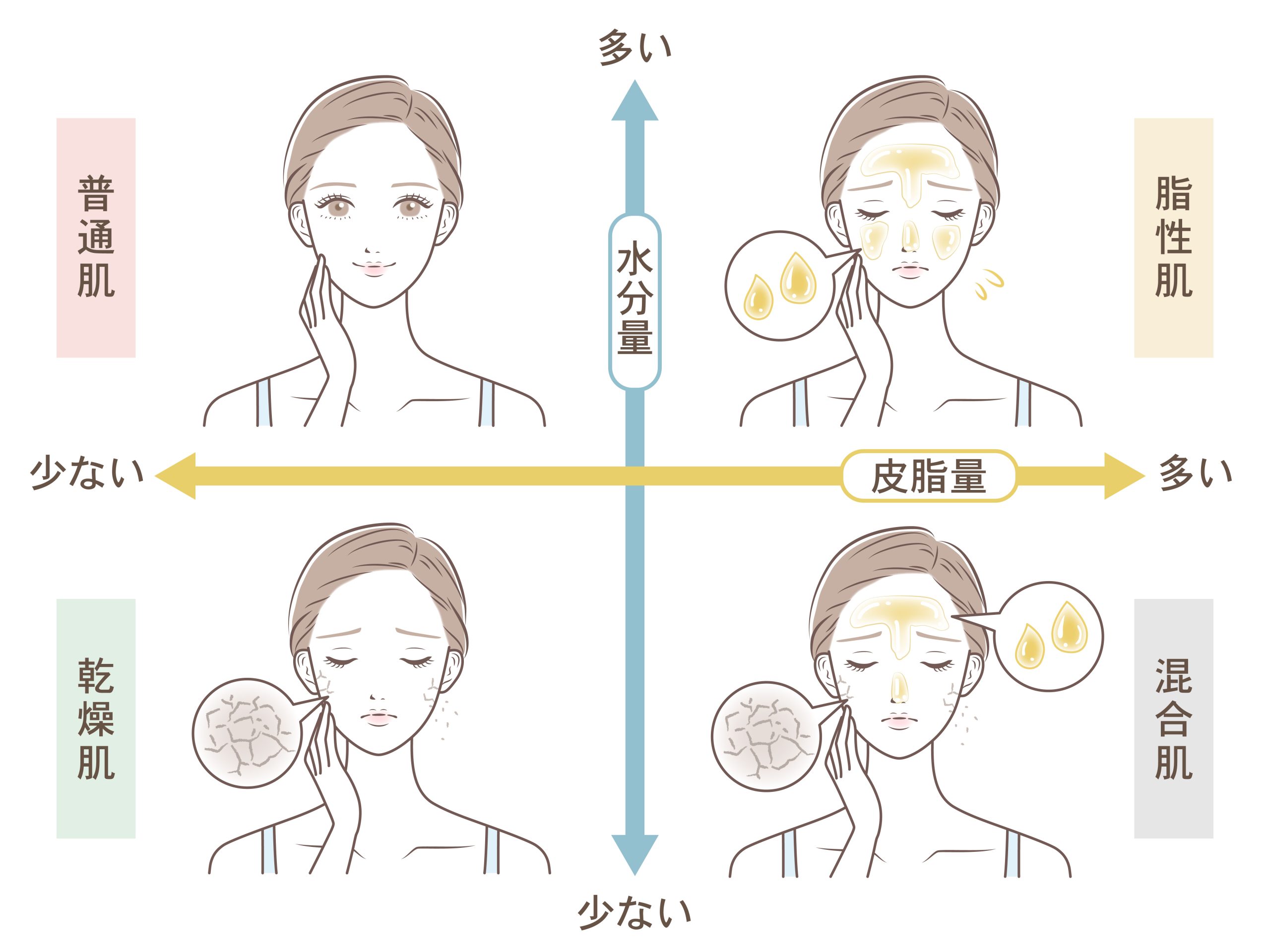

では、肌タイプという概念はなんなのでしょう?その答えは「肌の水分が多いか少ないか?肌の油分が多いか少ないか?」の組み合わせです。

肌の水分量が多くて油分が少ないものを普通肌、肌の水分量が少なくて油分も少ないものを乾燥肌、肌の水分量が多くて油分も多いものを脂性肌、肌の水分量が少なくて油分が多いものを混合肌と分類されます。普通の肌は「水分も油分も適度にあるものでしょう?」と思うかもしれませんが、肌タイプとして分類すると水分が多くて油分が少ない状態を普通としていますのでご注意ください。油分が多ければそれはすなわち脂性肌となります。

以上の点を踏まえてご自身の顔を部分的にタイプ分けして適切な化粧品をお選びください。

簡単な自己判断基準としては洗顔後に30分程度は肌に何もつけずに状態を観察してつっぱりを感じた部分は乾燥肌、テカテカと油分を感じた部分は脂性肌に分類するというものです。

これはあくまで自己判断としてですので化粧品選びの参考程度に考えて頂き、普段は洗顔後5分以内には化粧水などで保湿ケアを行ってください。肌タイプは年齢や季節によって変化するものなのでずっと同じタイプとは限りませんのでご注意ください。

ここからは理想の肌とそれぞれの肌タイプについて述べていきます。

①理想の肌とは

では理想の肌とはどんなものでしょうか?つい触りたくなるような赤ちゃんのほっぺたを見たことはありませんか?

あのように毛穴も目立たずシワも無く、透明感と肌の弾力に富んだ状態を理想とします。目指すところは「ベイビースキン」です!

②普通肌とは

10歳頃までの年齢では普通肌タイプが多く、コラーゲン線維がしっかりとしていて肌が丈夫で毛穴が目立ちにくく、肌の水分量がとても多いので乾燥しにくいです。そのため油分も少なくサラッとした触り心地になります。

この状態の肌は特別なスキンケアは必要なく、洗顔などをやり過ぎると乾燥肌になってしまいます。せっかくの普通肌をキープするためには日焼け止めを利用して光老化を防ぐことはもちろん、過剰なスキンケアや濃いメイクで肌を傷つけないことが大切です。

化粧後はなるべく早期にクレンジングで化粧を落とし、しっかり泡立てた泡で摩擦なく洗い、大量の水をバシャバシャと顔にかけて擦ることなく洗顔を洗い流しましょう。その後はタオルで優しく包み込むように水気を取り、5分以内に化粧水などで保湿ケアを行いましょう。

③脂性肌とは

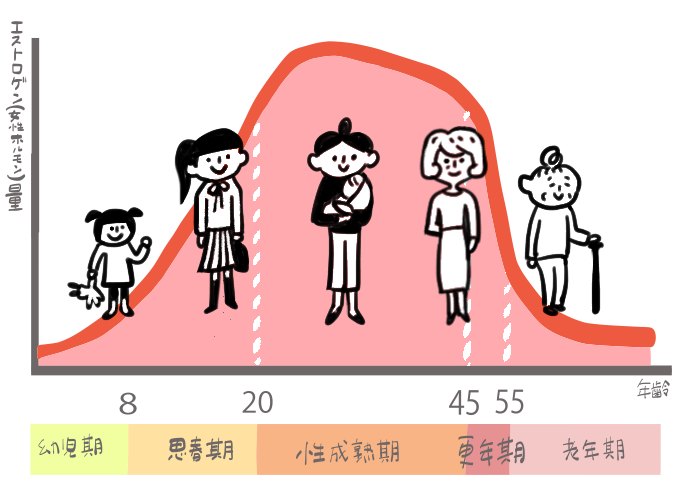

脂っこく表面がギラついて見える状態の肌です。女性よりも男性に多く、その理由としては女性の皮脂分泌量は20歳代がピークですが男性の場合は50歳代まで皮脂分泌が盛んだからです。

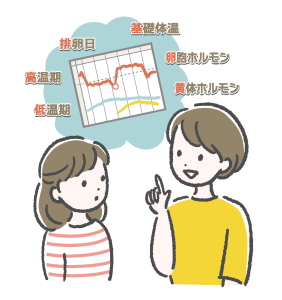

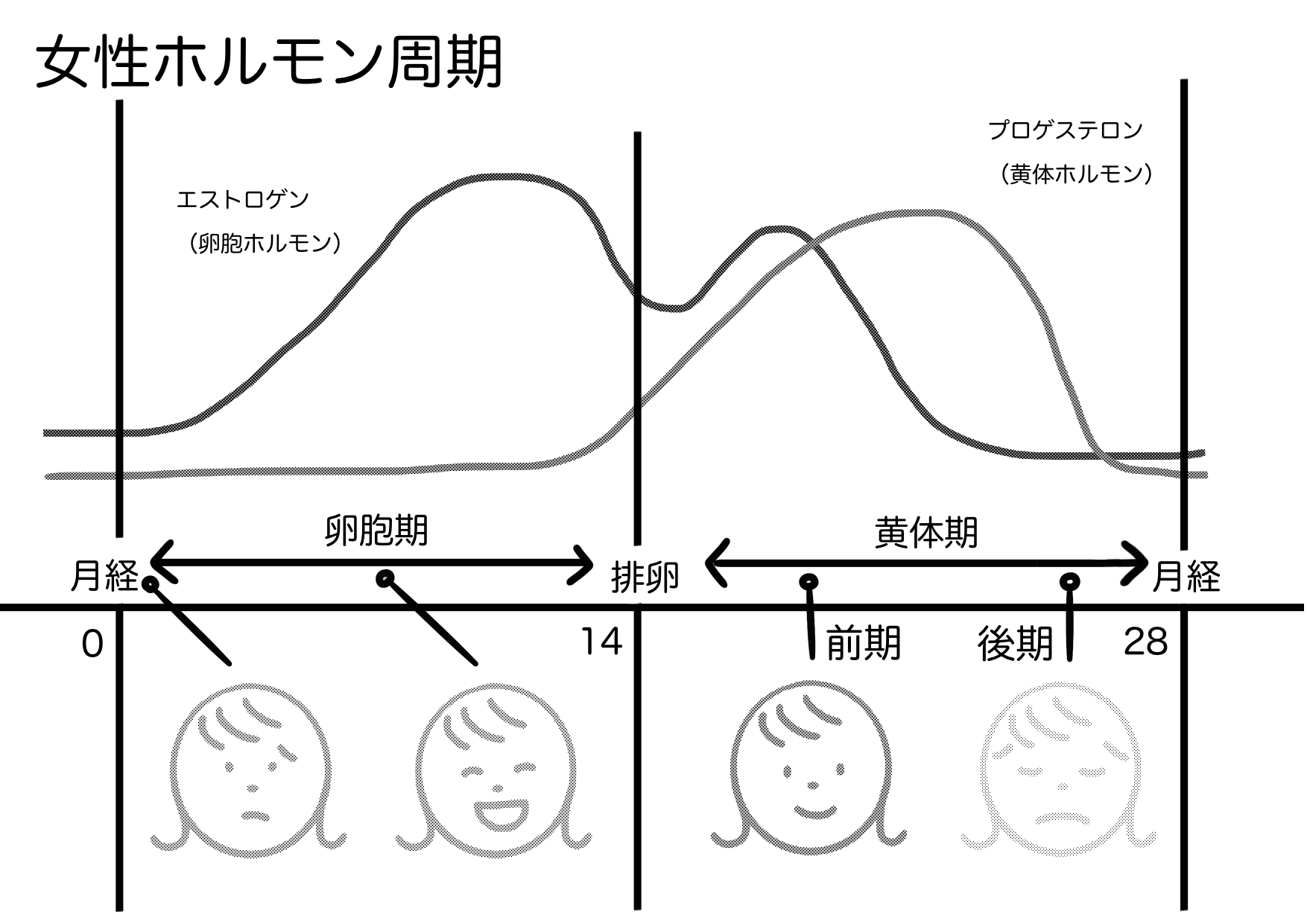

また、男女ともに12〜18歳ごろの思春期では男性ホルモンの影響で皮脂分泌が盛んになり脂性肌に傾きやすくニキビなどの肌荒れが起こりやすい時期です。

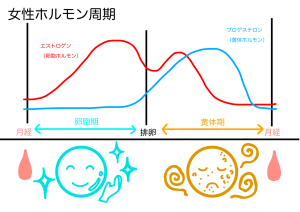

特に女性では見た目に気を使い始める年齢ですので生理周期によるホルモンバランスの崩れが肌荒れに影響するとご両親から伝えてあげることが重要です。

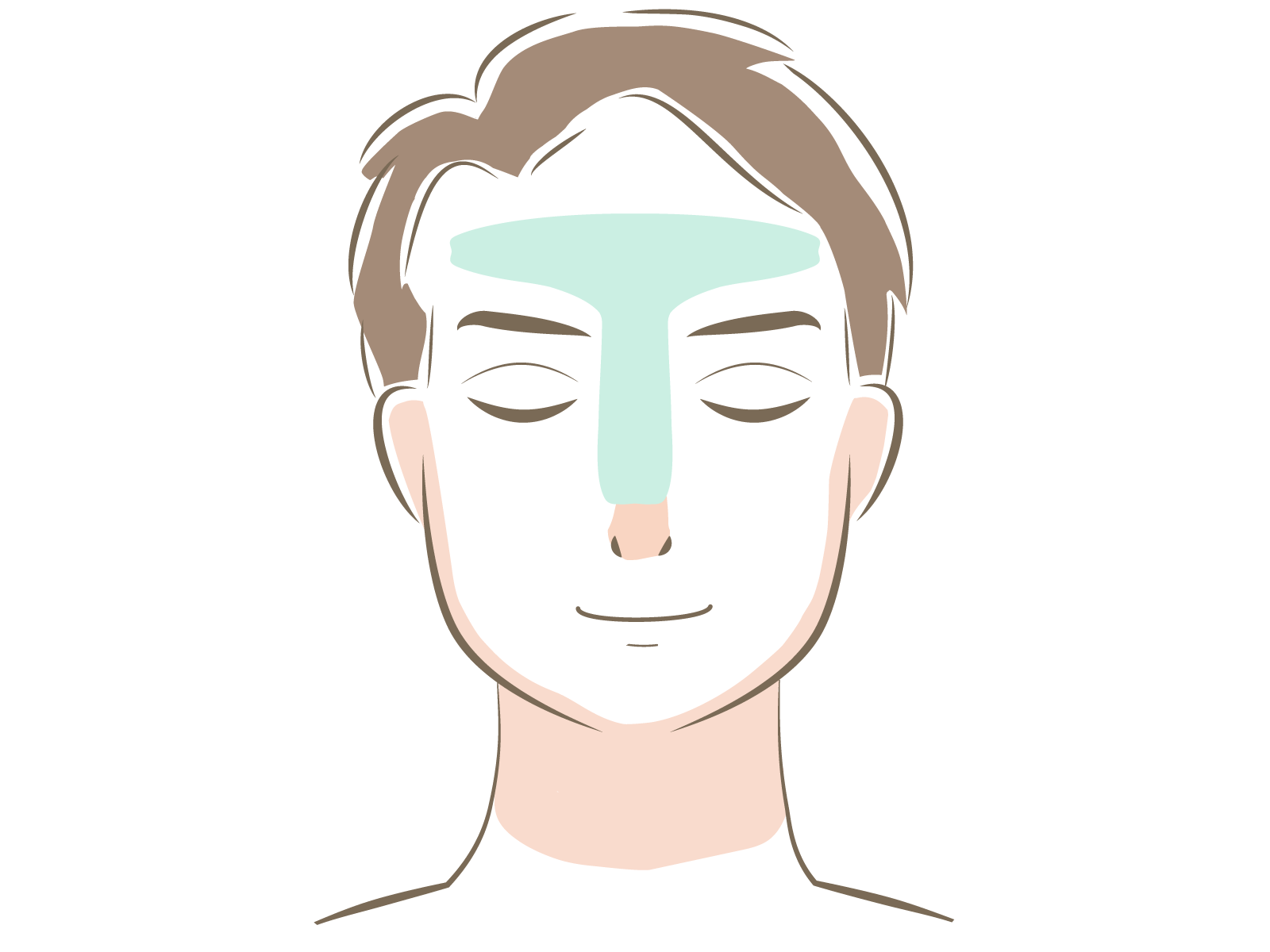

さらに、顔の部分によっても皮脂の分泌量が違いますので注意が必要です。特に額と鼻先を結んだT字型の部分はTゾーンといわれ、顔の他の部位よりも皮脂の分泌が活発で頬の2倍ともいわれています。

この状態の肌のケアは、朝晩しっかり洗顔し、保湿が必要な場合はノンオイルのものを使用しましょう。過剰な洗顔をして皮脂膜を取り過ぎてしまうとさらに皮脂腺が活発になるので、洗顔は1日2回までとし間ではあぶらとり紙などを利用して過剰な油分を取り除くようにしましょう。

④乾燥肌とは

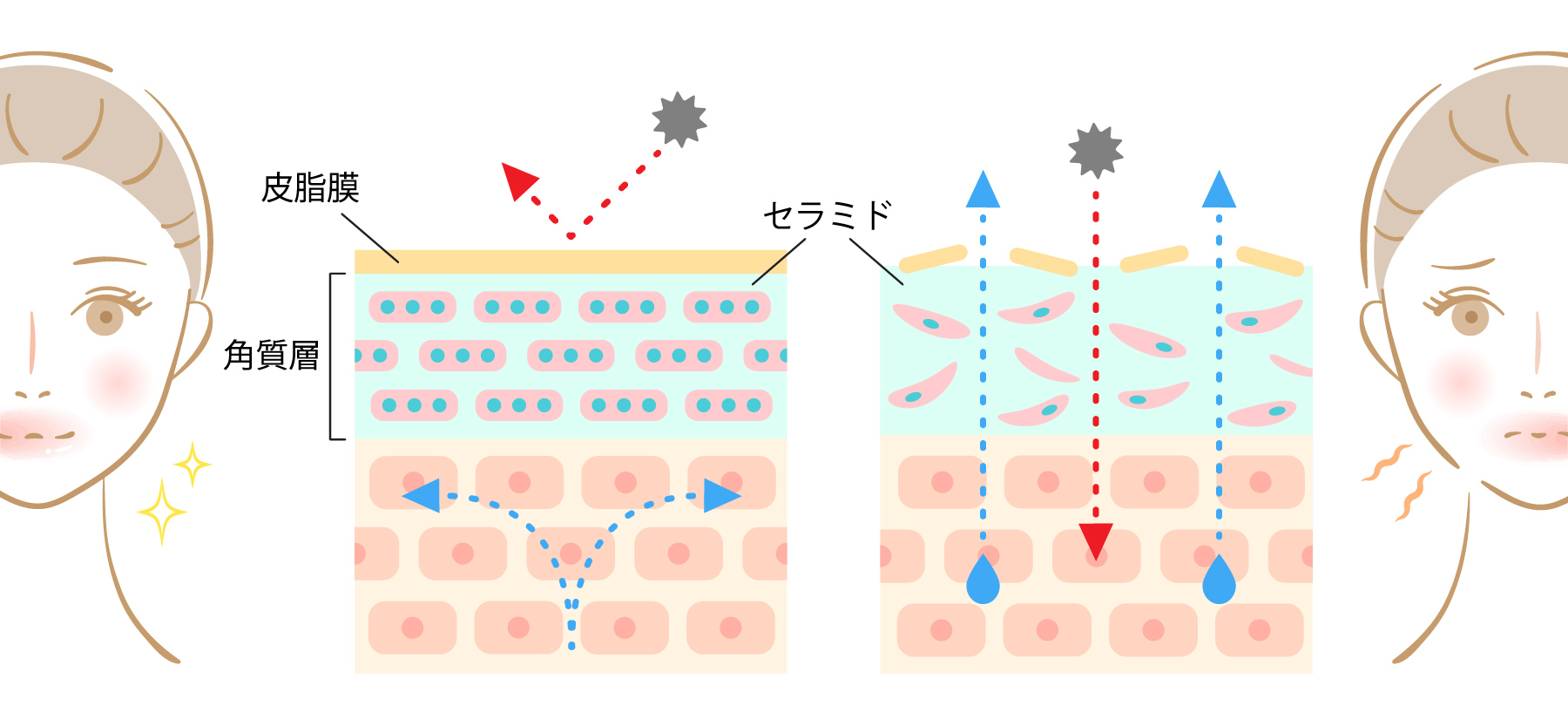

乾燥肌と聞くとカサカサした肌をイメージすると思います。ヒトの体は60〜70%が水分だと聞いたことはありますか?これはあくまで体内の話で、皮膚表面では正常でも20〜30%程度の水分量となっています。角質層の水分量がこの20%を下回ると乾燥肌ということになります。

肌のうるおいを保ってくれているのは皮脂、アミノ酸やミネラルなどの天然保湿成分、セラミドに代表される細胞間脂質です。皮脂は汗と混ざって皮脂膜となり雑菌やアレルギー物質の侵入を防ぐとともに肌の水分蒸散を防ぎうるおいや弾力を保ってくれます。天然保湿因子と細胞間脂質は角質内の水分を保つ役割があります。この天然保湿因子や細胞間脂質は一度失われてしまうと回復するのに時間がかかるので流失させないためのケアが大切になります。

肌の乾燥は年齢とともにどうしても発生しやすくなります。その原因としては皮脂の分泌量の低下や天然保湿因子、細胞間脂質の量の減少です。特に女性では35歳頃から女性ホルモンの分泌量が減少するので乾燥やシミ、シワの出現を感じやすくなってきます。

この状態の肌はとにかく水分不足です。その原因は前述したようにセラミドに代表される細胞間脂質の減少により肌の内部に水分を蓄える力が弱くなっていることです。ある実験ではセラミドを肌から除去してしまうと肌の水分量が80%低下したという報告もあるほどセラミドは大事な物質です。

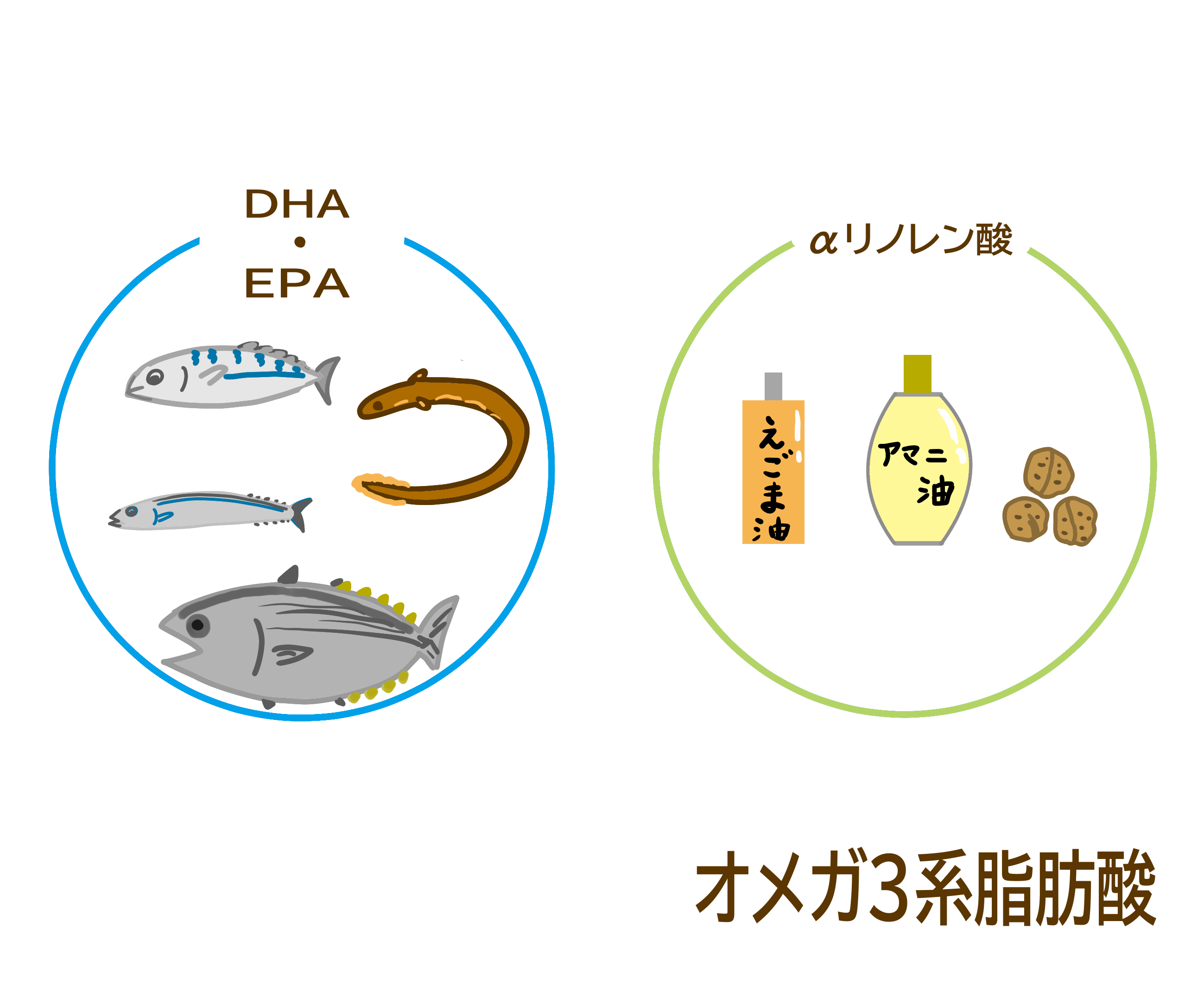

セラミドはターンオーバーの過程で生成されるので、加齢とともにターンオーバーの期間が長くなりセラミドの生成量も少なくなってしまいます。ではセラミドを守るためにはどうすれば良いのか?その答えとしてはオイルクレンジングやリキッドクレンジングなどの強いクレンジング剤を使用するのを控える、セラミド配合の美容液を利用するなど化粧品に気をつけることはもちろんですが、肌代謝が盛んに行われる睡眠の質を高めたり、タンパク質やオメガ3脂肪酸などの天然保湿因子・セラミドの原料になる栄養素を意識して食べるなどのインナーケアが重要になります。

シミのメカニズム

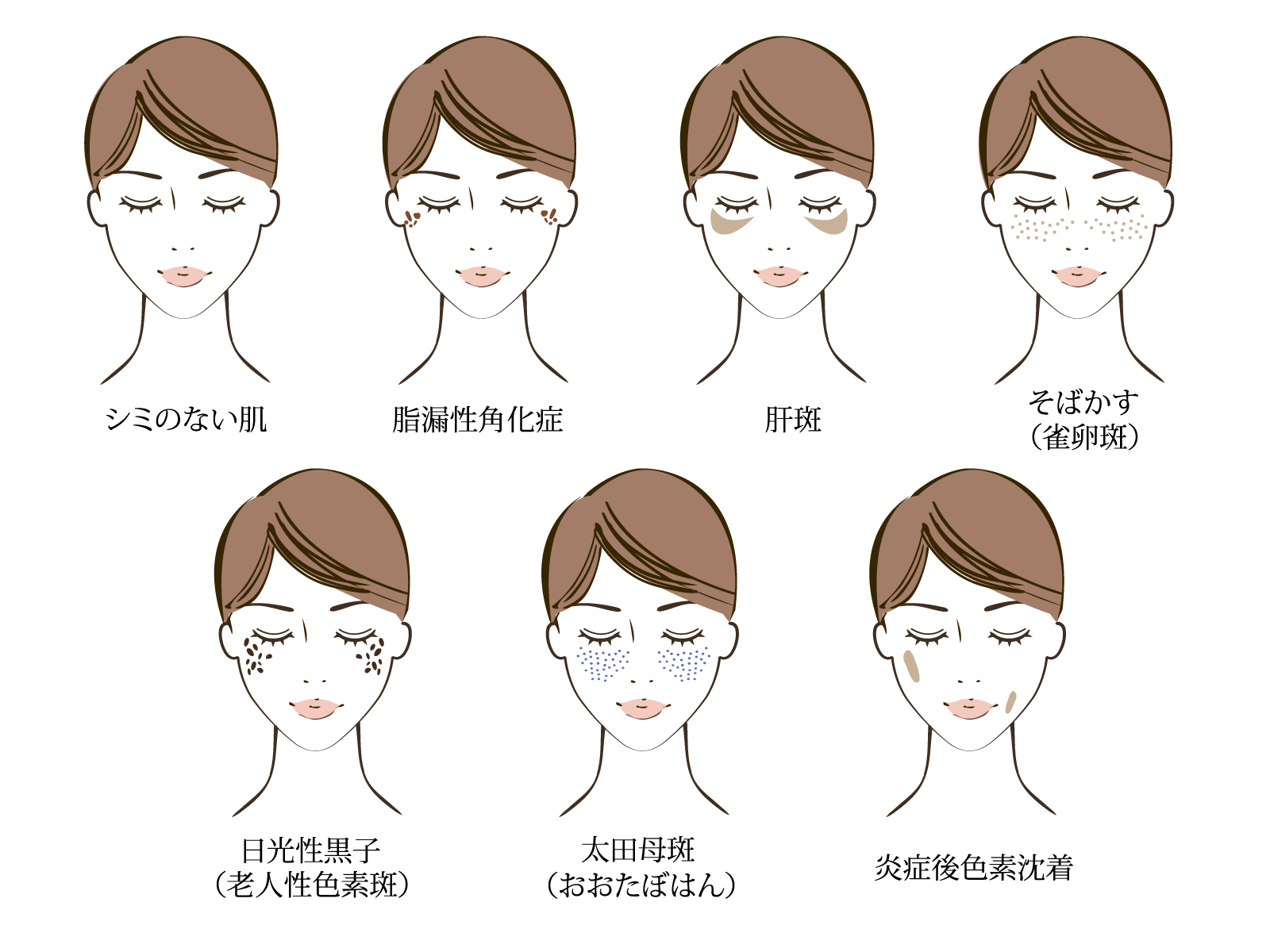

皮膚にいつの間にか出来ている茶色や黒色の斑点。一般に「シミ」とよばれるものですよね。

ではこの「シミ」いくつかの種類に分けられるのはご存知ですか?それぞれの「シミ」の出来方や薄くするために推奨されている方法を簡単にまとめていきたいと思います。

①日光性黒子(老人性色素斑)

このタイプのシミが最も一般的ないわゆる日焼けによって出来るものです。老若男女問わずに発生し、気になるシミのほとんどがこのタイプです。頬骨の高くなっているところから頬に広がる直径1mmから数cmの丸い茶色っぽいのが特徴で顔だけではなく体にも出来るのが特徴的です。

原因

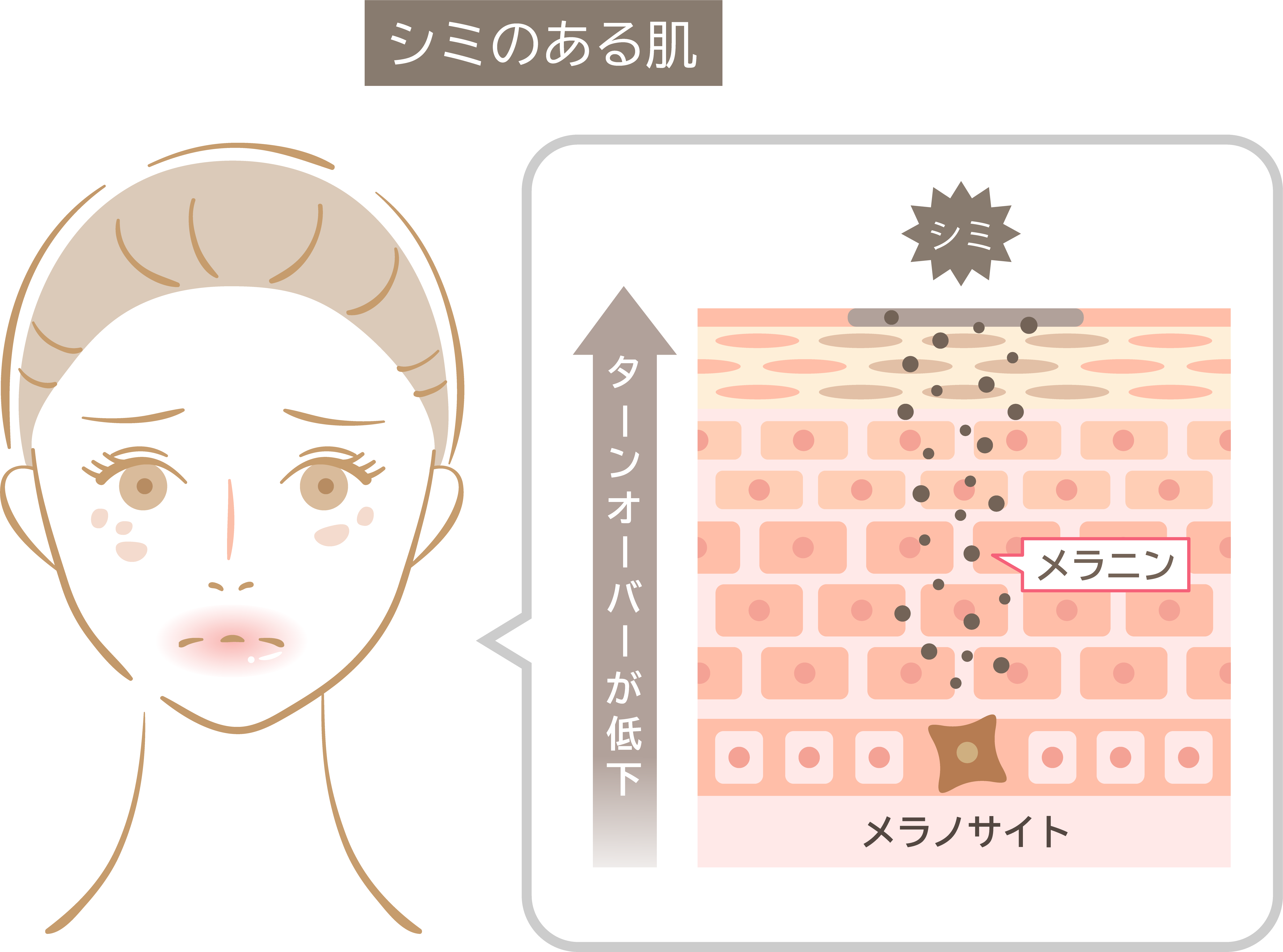

原因はなんといっても紫外線で、繰り返し浴び続けることで表皮の基底層にあるメラノサイトが刺激されてメラニン色素の産生が促進され、ターンオーバーの乱れと共に表皮に定着することです。

正常なターンオーバーでは基底層で生成されたメラニン色素は細胞が押し上げられると同時に皮膚表面へ進み、角質として剥がれ落ちます。

しかし、基底層が紫外線によってダメージを受けていたり、何らかの刺激によってメラノサイトがメラニン色素を過剰に産生してしまうことでメラニン色素が細胞に溜まってしまうことがあり、これがシミが濃くなる原因です。一因として角質層の肥厚なども考えられます。

予防

何といっても普段から日焼け止めを持ち歩いてこまめに塗り直して紫外線を遮ること、メラノサイトがメラニン色素を産生するのを防ぐ化粧品を利用して新しいシミが出来ないように予防することが重要です。一方で日焼け止めを塗っているからと油断せずに日傘や帽子を使用して直射日光を避けたり、紫外線カットの効果がある衣服を着用してみたりすることも忘れないで頂きたいです。

対処法

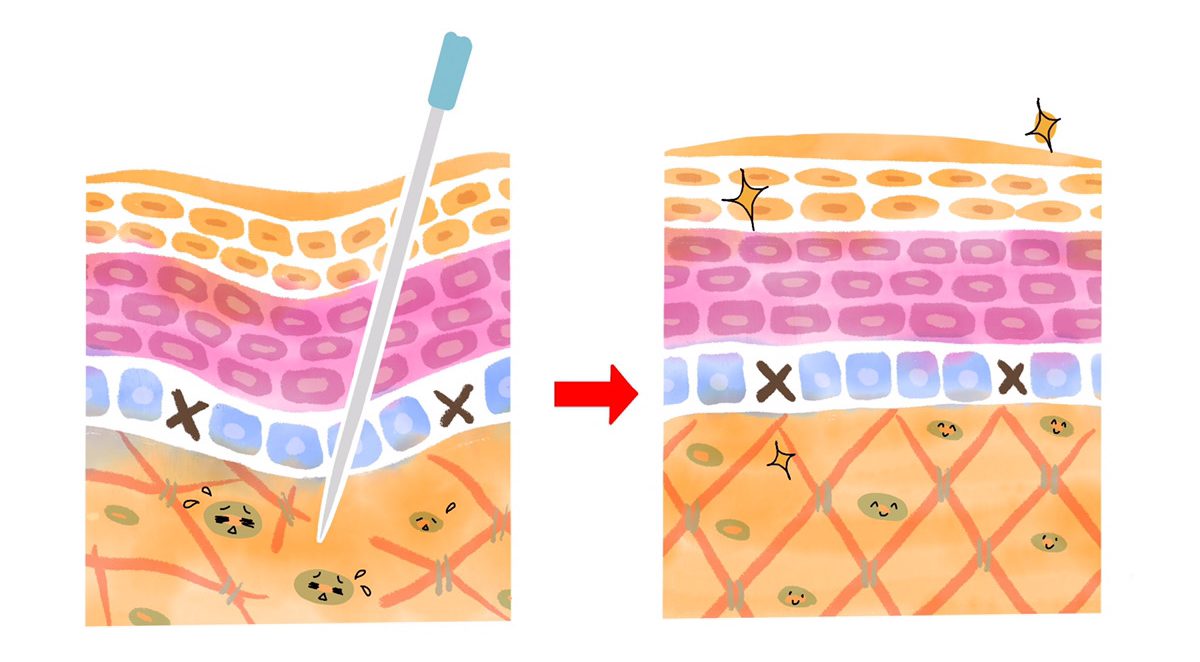

変性してしまった表皮を元に戻すには化粧品だけでは難しく、レーザーや鍼治療などの外部からの刺激で皮膚を作り直すように働きかけるしかありません。

②雀卵班(そばかす)

他のシミとは異なり、遺伝的な要素が関係しており、鼻の付け根を中心にほほ全体に散らばる小さなシミが特徴でまぶたにも出来る場合があります。色白の方に多く通常ではシミの目立ちにくい10代から出現します。

一つ一つのシミを観察すると円形ではなく、三角形や四角形をしているものが目立ち、日光性黒子と見分けるポイントにもなります。

原因

遺伝的な要素が強く関係しますが、紫外線によるダメージで濃くなる傾向があります。また、女性ホルモンの影響や睡眠不足の影響も受けやすいので体調管理が重要になります。

対処法

構造的には美白化粧品も有効なはずですが、中々上手く行かない場合が多くレーザー治療で対処されることが一般的です。遺伝的な要素が関連するため一度除去しても再発する場合もあり、数個ずつレーザーを照射して再発の有無を確認しながら行うことが推奨されています。

③肝斑

ほほ骨の高い部分に左右対称に出現することの多いまが玉に似たような形が特徴のシミです。はっきりくっきりとしたシミではなく、モヤがかかったような淡い茶色や灰色に見えることが多いです。

原因

原因ははっきりとはわかっていませんが、男性より女性に多く出現することから女性ホルモンとの関係が指摘されています。特に30歳代〜60歳代の女性に多く見られ、妊娠中やピルの服用中、更年期の時期に出現することが多いといわれています。

対処法

肝斑は特に生活習慣と関係があるといわれており、中でも女性ホルモンが影響するといわれています。そのため、女性の方は生理周期などをしっかり把握し肝斑が濃くなったり薄くなったりしてないかを観察することやしっかりと睡眠を取ることなどが重要になってきます。内服薬としてトラネキサム酸を使用することも推奨されています。

また、肝斑もシミの一種なのでレーザー治療が頭に浮かぶ方も多いと思いますが、肝斑は炎症性のシミともいわれ、レーザーを当てると悪化する場合があるのでレーザーと少し違う波長のIPLという光治療器が使用されます。

シワのメカニズム

シワとは肌に刻まれた溝のようなもので、加齢とともに皮膚表面が弱って次第と増えていってしまうものです。原因としては肌の水分量の減少、紫外線による刺激で真皮がダメージを受けて生じる場合、表情筋を繰り返し使うことにより出来る場合などがあります。

原因

①乾燥小ジワ

ドライフルーツのようにみずみずしかった果物が乾燥によってシワシワになるイメージのシワです。このタイプのシワは表皮に留まり、最初は見えるか見えないかという細かく浅いもので、肌のケアを怠ると若い頃にでも出来てしまいます。元々肌の薄い目元や口元に出来ることが多く普段の化粧の際に必要以上に肌を擦ったり引っ張ったりすることがシワを深くする原因にもなるので注意が必要です。

②表情ジワ

靴やジーンズのように長く履いたり畳んで長時間置いておくと出来る履きぐせのようなものが表情ジワです。子どもでも顔をしかめると眉間にシワが出来ますが、あくまで一時的なもので表情がゆるむとシワも消えてしまいます。しかし、目が悪くなって目を細めてものを見ることが増えたり、目を開けるときに額に横ジワを作ってしまうことが癖付くとシワが少しずつ定着していってしまいます。

代表的なものは眉間のシワ、ひたいの横ジワ、目元の笑いジワなどです。これらの表情ジワは真皮まで達する深いシワになるので一度出来てしまうと完全に消すことは難しいです。そのため、シワが目立つと感じたら早期に対策を始めましょう。

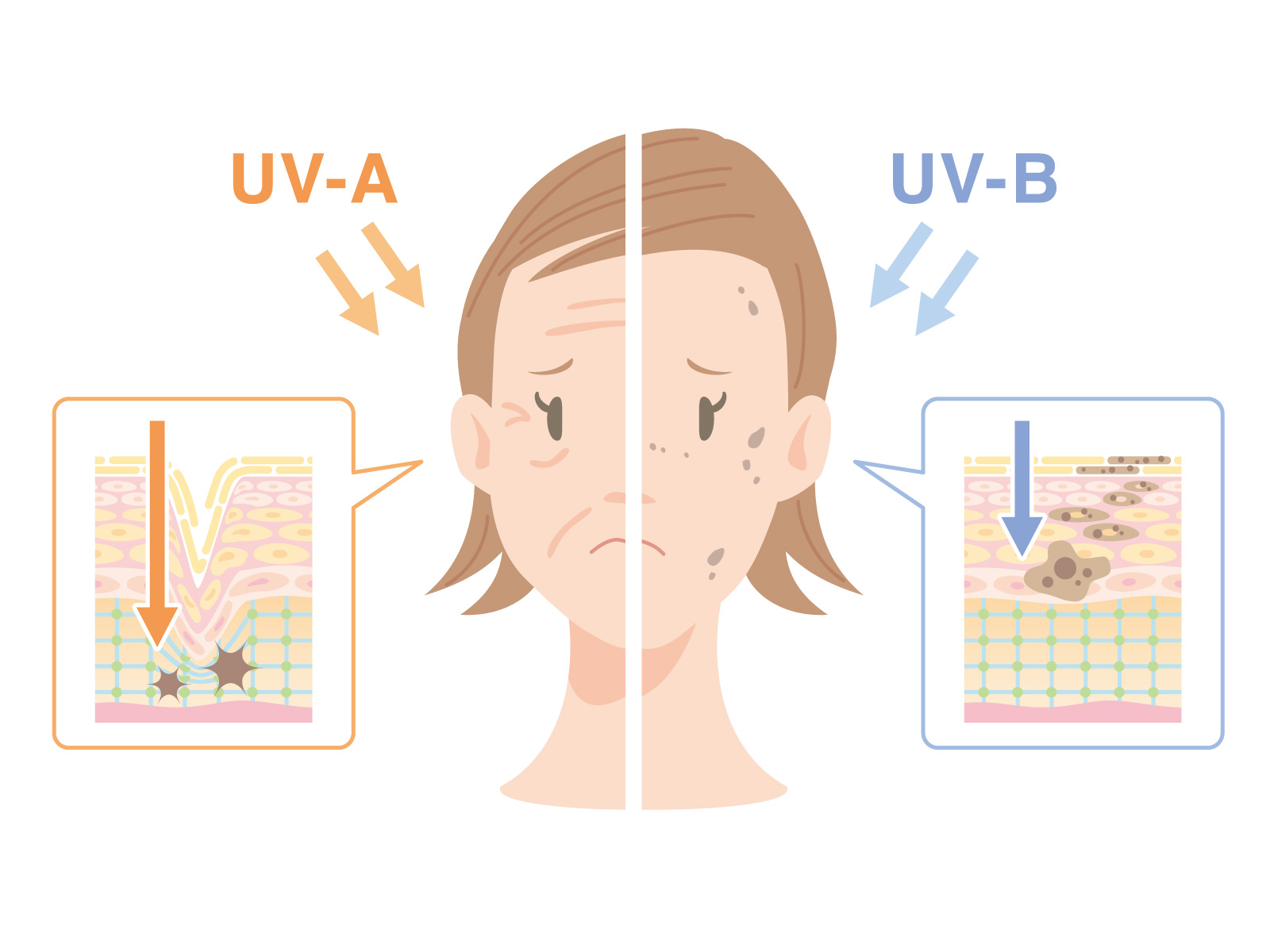

③光老化によるシワ

紫外線には種類があり、中でもUVAという紫外線は真皮層まで届いてコラーゲンやエラスチンなどの構成成分にダメージを与えます。これにより肌の弾力性が失われて浅かったシワや表情ジワが深いシワとして残りさすくなってしまいます。シミの原因とされる紫外線はUVBとされており、肌ケアに日焼け対策は必須ということですね!

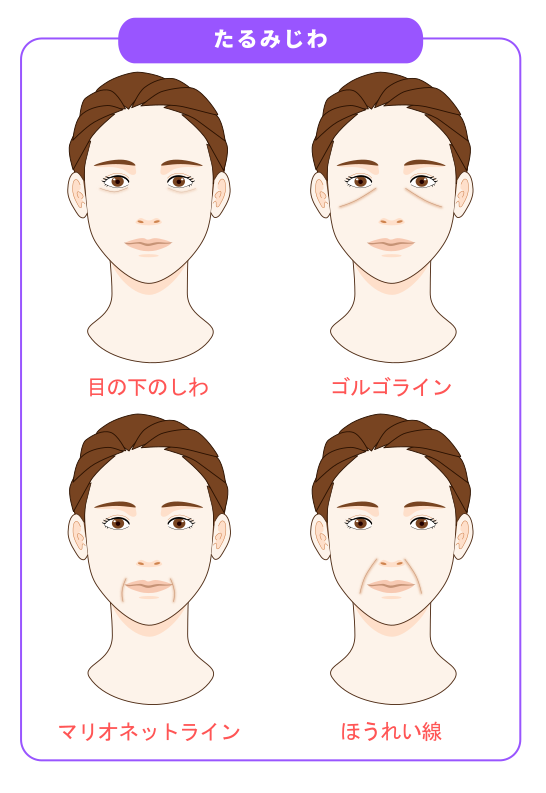

④たるみによるシワ

シワと聞いて1番に頭に思い浮かぶ方も多いと思うほうれい線ですが、ここまでのシワと違って、ほほのたるみが原因のことが多いです。そのほか口元のマリオネットラインといわれるものもたるみが原因となる場合が多いです。

そのため、一般的なシワのケアでは効果が出にくく、食べ物を左右どちらかに噛んでしまう噛み癖、もしかすると歯並びなども影響を及ぼす手強いシワとなります。口周りの筋肉のトレーニングをすることで予防になります。

予防

シワは真皮層のコラーゲンがダメージを受けて発生するので、真皮が受けるダメージを如何に減らすかがポイントになります。先に述べたUVA対策はもちろんのことパソコンやスマートフォンから浴びるブルーライトも光老化の原因となるのでブルーライトカットの日焼け止めやメガネなどを積極的に使用しましょう。またタバコを吸う、大きなストレスを抱える、睡眠不足などでもコラーゲンは減るといわれていますので生活習慣の見直しも大切になります。

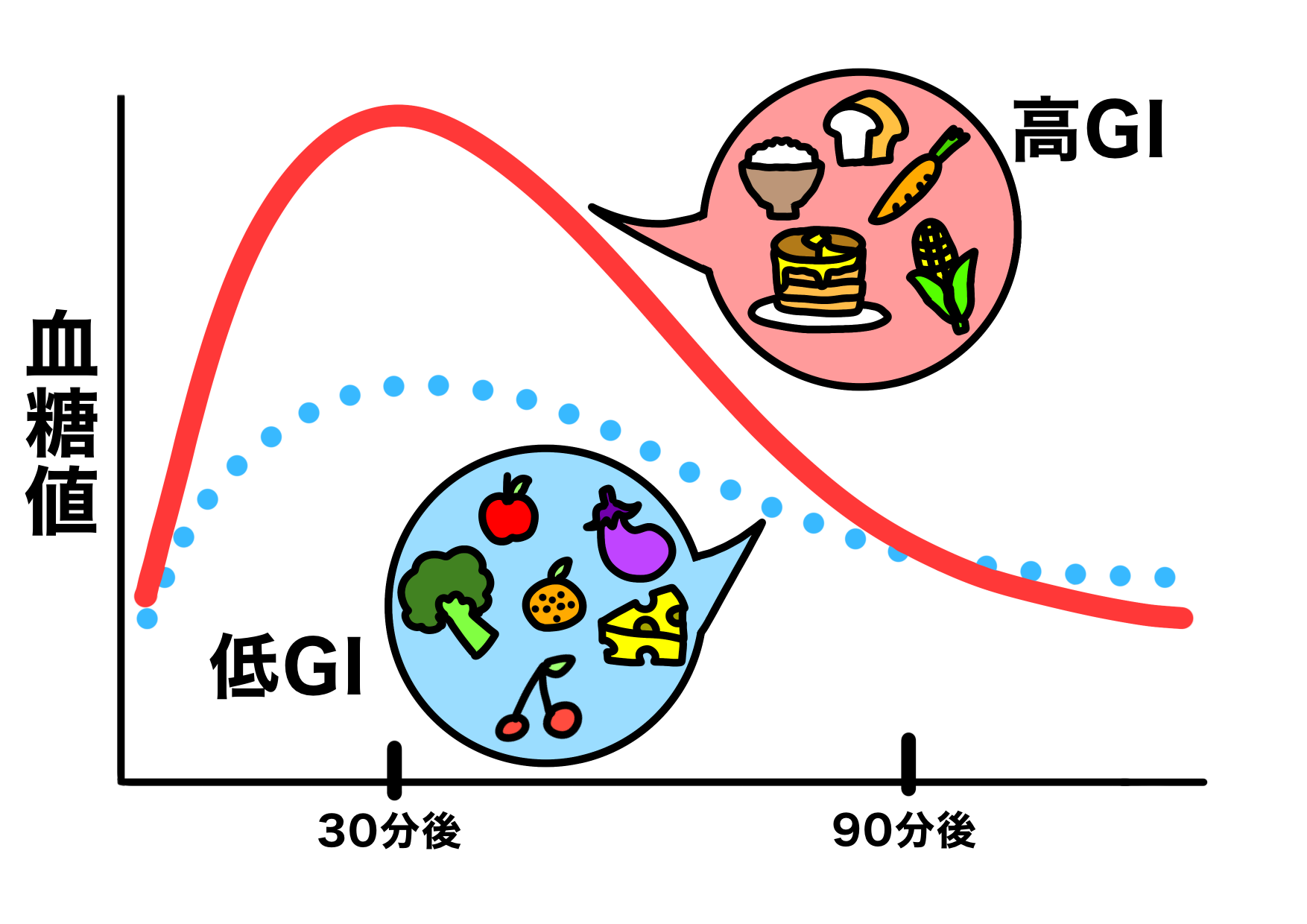

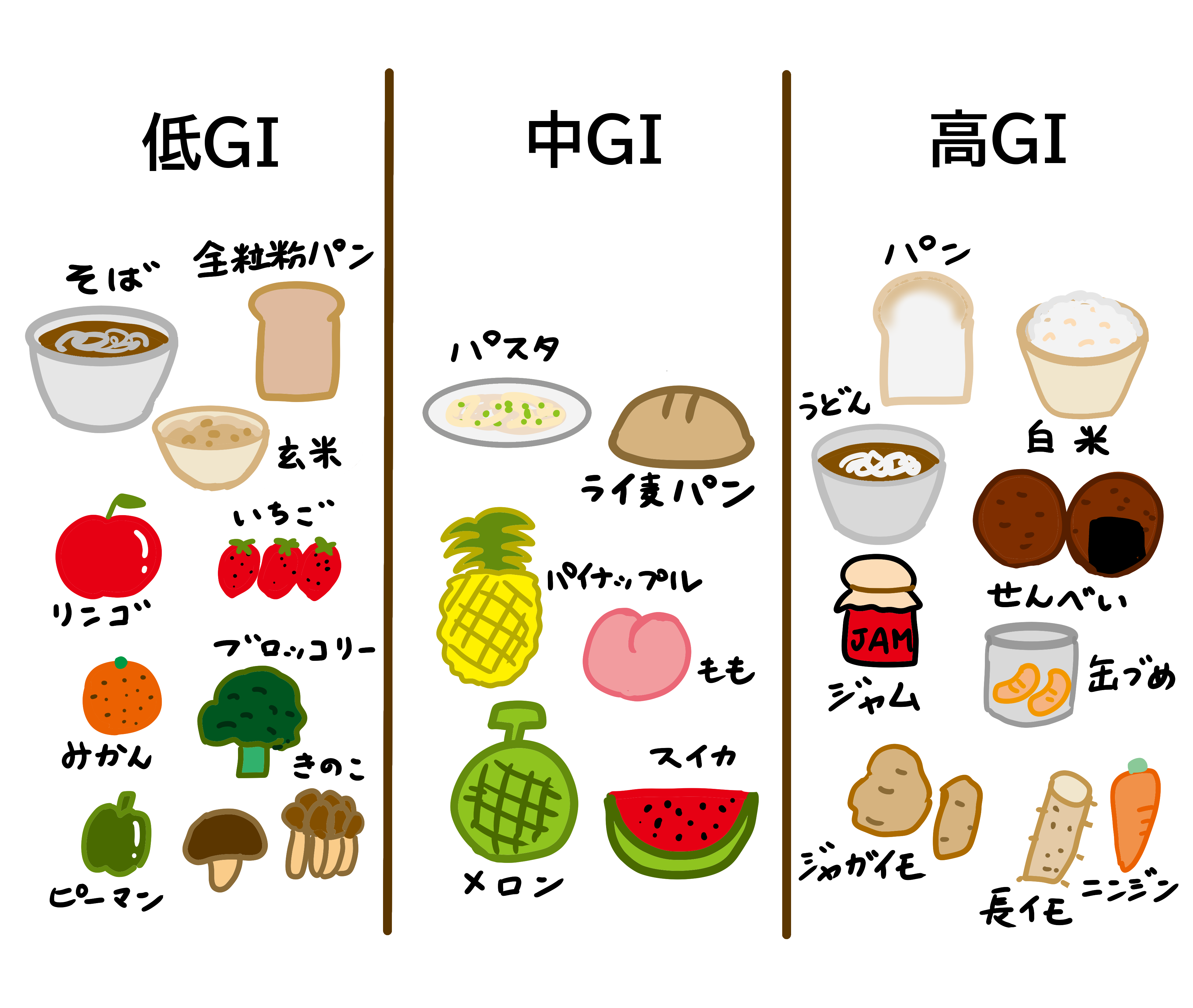

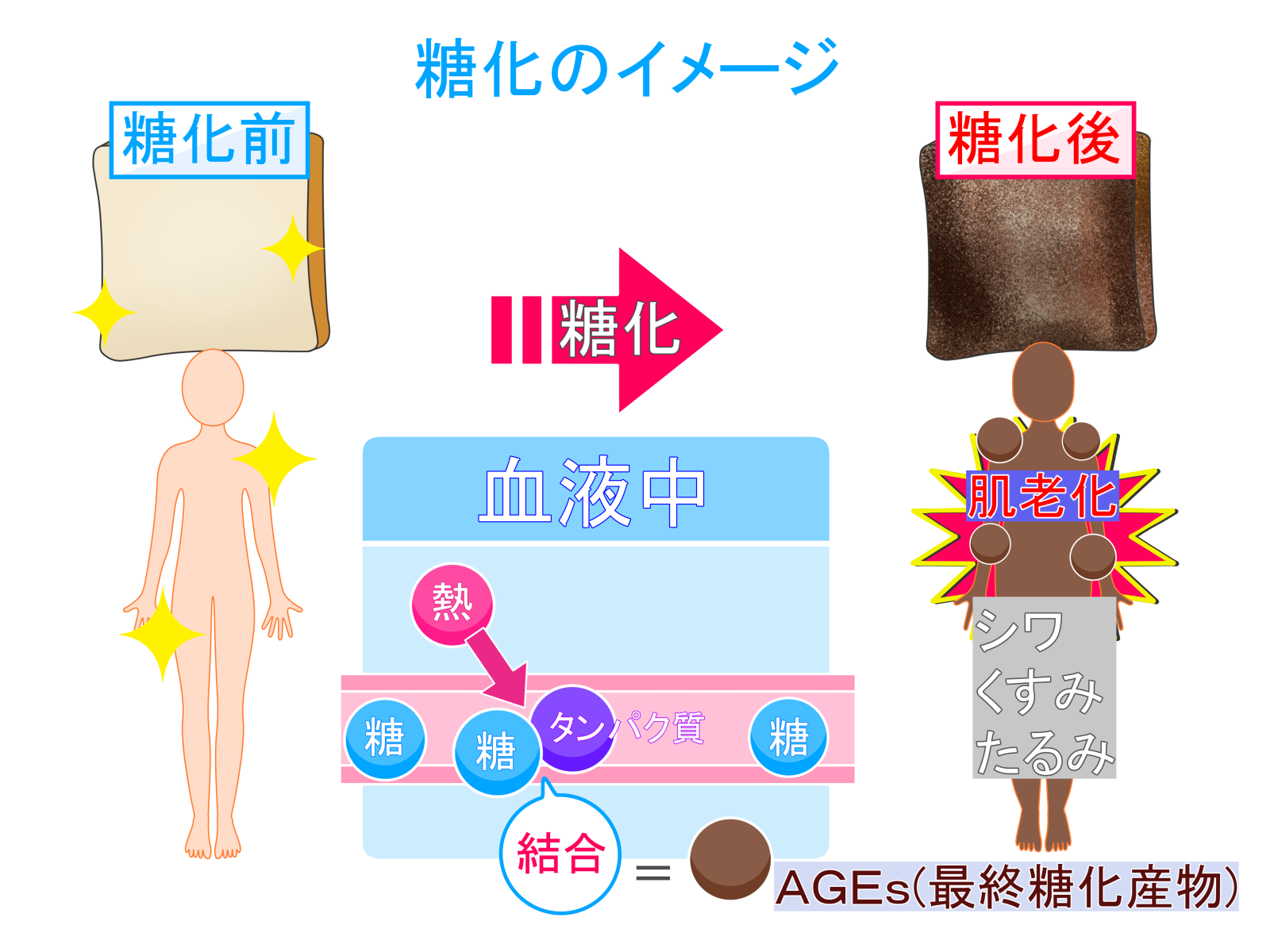

加えてシワの原因として注目されている糖化を防ぐ食事も取り入れると良いでしょう。血糖値を急激に上げる食べ物を避けて玄米やライ麦パンなどの低GI食材を摂取したり、抗酸化作用のあるビタミンA・C・Eの多い食材を摂取することや添加物の入ってない生食材を取り入れることが大切です。

対処法

定着してしまったシワのケアは非常に難しいですが、皮膚のターンオーバーを促進し、コラーゲンの生成を促す成分にレチノイドというものがあります。これはビタミンAとその誘導体の総称になるのですが、抗酸化作用、皮脂分泌の抑制、紫外線ダメージの軽減などにも役立ちます。他にも肌のバリア機能改善や抗炎症作用を有するナイアシンアミド、コラーゲン産生の役に立つペプチドなどが配合された化粧品を取り入れると良いでしょう。

たるみのメカニズム

顔のたるみは年齢とともにどうしても発生するもので、シワやシミと並んで悩んでいる方の多いトラブルです。多くあるたるみの悩みとしてはフェイスラインの不鮮明、二重あご、シワの項目でも出てきたほうれい線や口元のマリオネットラインなどです。

原因

たるみの原因は皮膚の構造が弱くなって重力に負けてしまうことです。加齢や肌への刺激の蓄積の結果として真皮を構成するコラーゲンやエラスチンなどの線維構造が変化し、肌を支えていた柱が弱まって重力の影響を受けやすくなってしまい少しずつたるんでくるのです。

ここまではシワのメカニズムと似ていますが、たるみの場合はさらに下層の皮下組織や筋肉の影響を受けるのが厄介なところです。皮下組織には脂肪組織が豊富にあり、体重増加に伴う脂肪細胞の増殖により皮下組織の形状に変化が出ると、それは肌の表面まで影響を及ぼします。

加えて運動不足などで肌を支えている筋肉や骨に萎縮が生じてしまうと皮膚だけが余ったようになりたるみの原因になってしまいます。

予防

たるみは皮下の深部組織の変化によるものなので、スキンケアで改善するのは困難です。しかし、シワのケアと同じように毎日の紫外線対策やコラーゲンの減少を抑えるレチノイド配合化粧品を利用することで予防することは可能です。

さらに適度な運動で筋肉を刺激すると、筋肉からマイオネクチンという物質が分泌されて肌のコラーゲン産生を促進することが報告されています。これにより運動は肌の老化を防ぐ手段として有効性が示されるようになりました。運動は筋肉のみならず骨の形成にも影響を及ぼすので骨の萎縮を防ぐことにも一役かってくれます。

これらに加えて肌の老化を抑える抗酸化成分や骨の萎縮を防ぐビタミンDの多く含まれた食品を摂取すると効果的です。

対処法

たるみの改善には皮膚のさらに深層にある皮下組織や筋肉まで刺激を与えることが必要になります。そのため皮膚表面からのスキンケアやマッサージなどでは対応しきれないことが多いです。

RFという高周波を利用した機械や超音波などの温熱刺激を肌の深部まで届けるマシーン施術、美容を目的とした鍼灸施術などを続けて深部から肌の活性化を行うことがカギとなります。

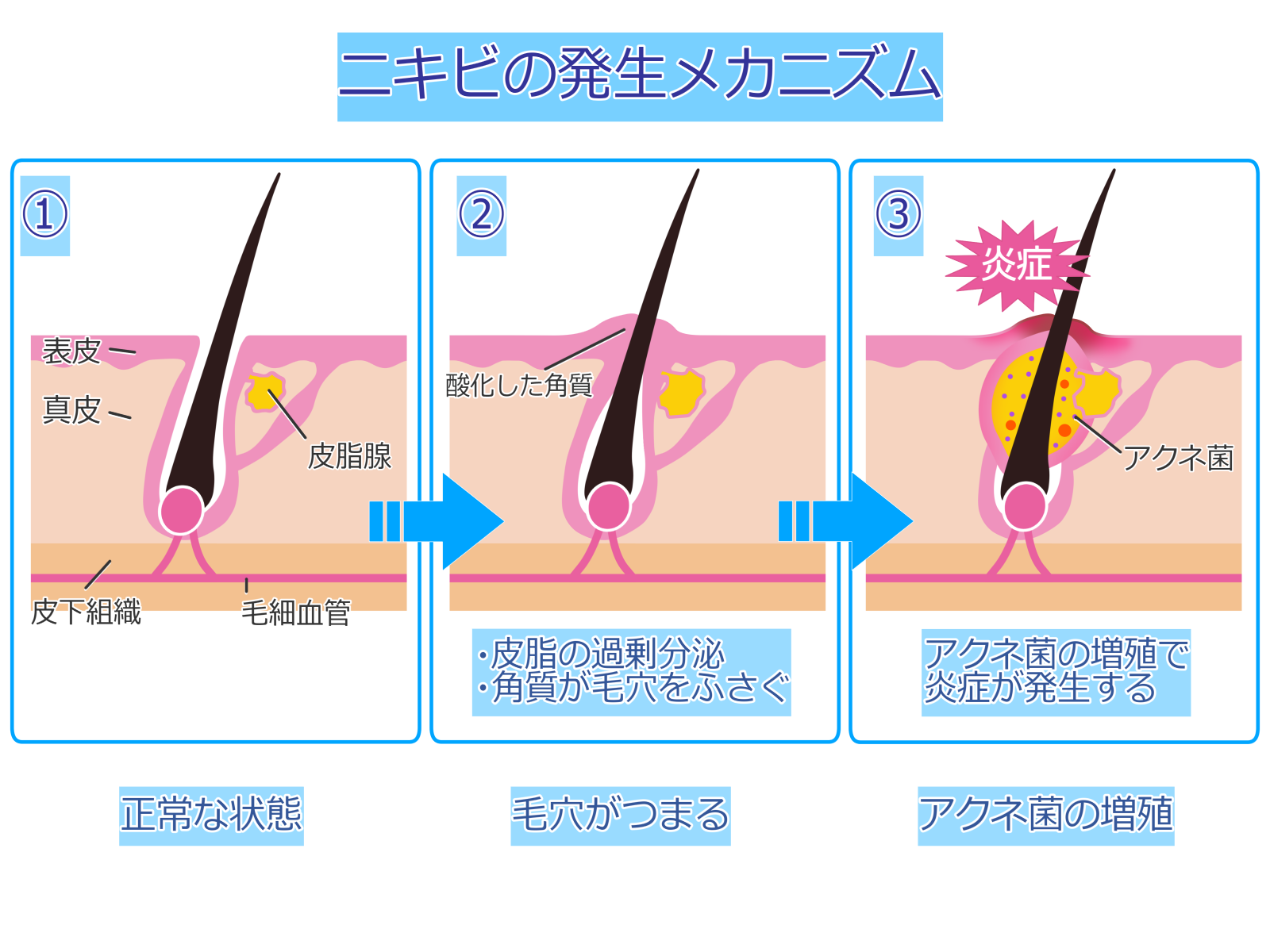

ニキビのメカニズム

ニキビは誰もが一度は悩まされる肌トラブルではないでしょうか?ニキビは肌の皮脂の分泌が増えて毛穴が詰まり、閉鎖された毛穴の中でアクネ菌が増殖して炎症を起こし発生すると考えられています。特に皮脂分泌の多いTゾーンや背中などに発生しやすく、脂性肌の方に多くみられます。

ニキビの始まりは毛穴の詰まりですが、最初は目に見えない小さな詰まりから始まり、少し膨れて目に見える状態になったものが白ニキビというニキビの第1段階です。次に詰まった皮脂の表面が酸化して黒ずみ、黒ニキビといわれる状態になります。

この状態が長く続くと肌の正常な新陳代謝が行えず、毛穴の中でアクネ菌という常在菌が増殖を始めて炎症を引き起こし、赤く盛り上がった赤ニキビとなり、炎症が強くなると膿が溜まって黄色く見え出して最終段階の黄ニキビとなります。

このようにニキビは放っておくと進行し、最終的には毛穴の周りの組織を破壊してしこりのように盛り上がったり皮膚の中にくぼみを作ったりしてニキビが治った後もニキビ痕として残ってしまいます。

原因

直接的な原因は先に述べた毛穴の詰まりということになりますが、ニキビの原因はいくつもの要素が複雑に影響しあっていることを忘れてはいけません。毛穴の詰まりの原因になるのは皮脂です。つまり、脂性肌の項目で説明していたように思春期には男女ともに性ホルモンの分泌が増えることで皮脂の分泌も増加します。

さらに女性では生理が始まり、生理周期によってホルモンが変動し、特に排卵後から生理前にかけて分泌されるプロゲステロンが皮脂の分泌を促し、ニキビの発生につながります。

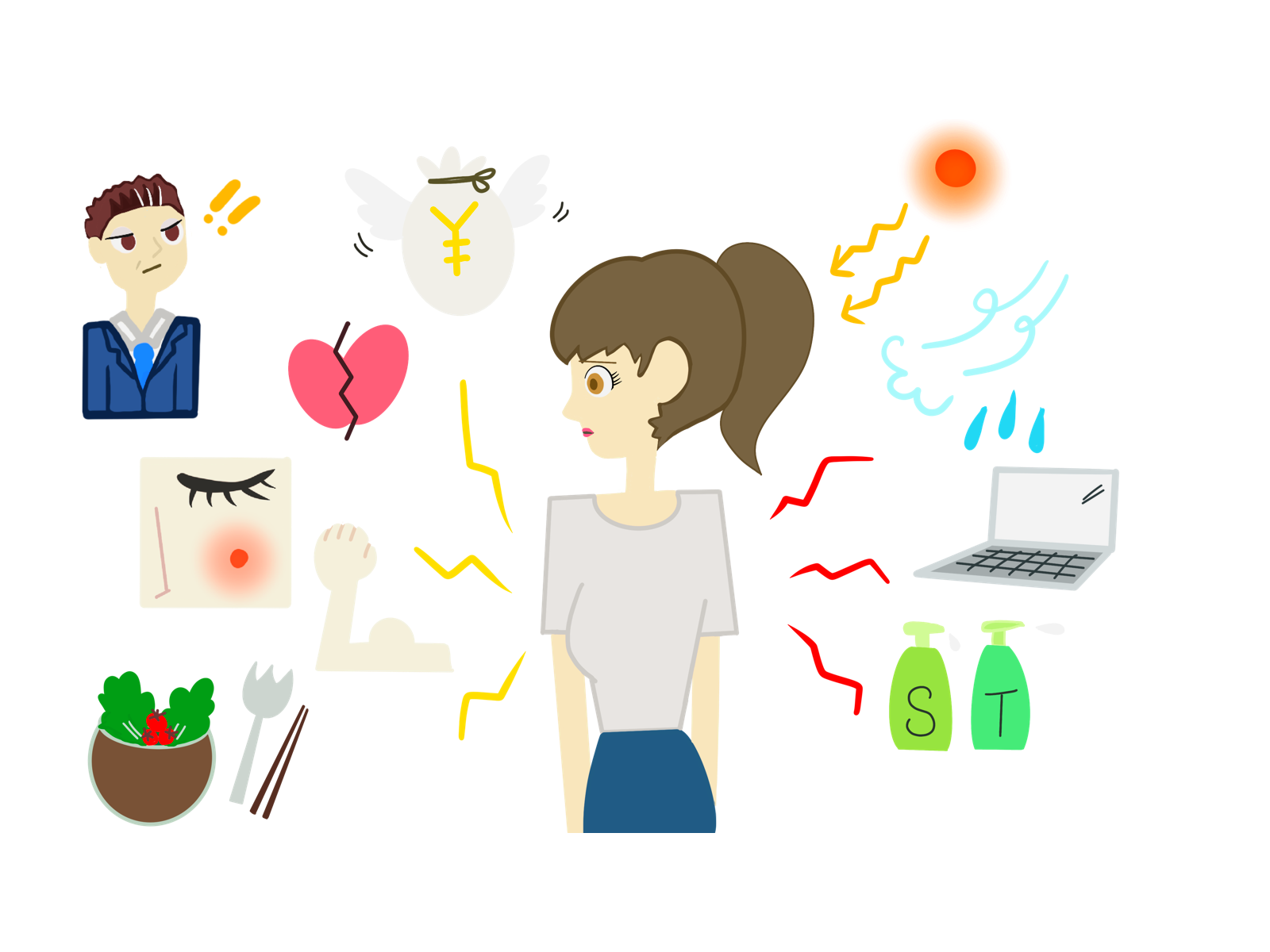

また、思春期ニキビはホルモンの変動やそれに伴う皮脂の分泌量に影響されることに対し、大人になってもニキビが出来やすい方は生活習慣の乱れが原因の場合があります。例えば皮脂分泌を促進してしまう乳製品の過剰摂取や血糖値を急上昇させるスイーツや食パンを好んで食べるなどの食生活、睡眠不足で肌の修復に役立つ成長ホルモンの分泌低下、過剰なストレスによるターンオーバーの乱れなどです。さらに自分でコントロール出来ないものとしては遺伝的な要素も指摘されています。

予防

ニキビは炎症性の疾患に分類され、医療機関による治療の対象疾患となっています。そのため、ニキビが出来てしまうと自分で出来ることは限られるのでニキビが出来ないための予防が大切になります。皮脂の分泌に合わせた優しい洗顔、やりすぎない保湿、日焼け止めなど基本のスキンケアは当然必要ですし、睡眠不足やストレスなどを起こさないことも必要です。生活習慣の中でも食事は非常に大切で高GIのものは避けて低GIの食材を意識的に摂取しましょう。

対処法

ニキビは出来てしまうと自分では対処が難しいですが、日本では保険適応で医療を受ける制度が充実しています。赤みが出たりニキビの量が増えたりして受診をされる方が多いですが、ニキビも他の疾患と同様に早期発見早期治療が大切になりますので毛穴の詰まりから膨らみが出てきた白ニキビや黒ニキビの段階で受診することも可能です。ニキビに悩まされることが多いかたは皮膚科の先生としっかり対話してみてください。近年では治療薬の種類も豊富ですし、化粧品と相性の良いものも出来ています。

ニキビを放置してしまってニキビ痕になってしまうと保険適応外のレーザー治療などが必要になってしまいますので早期に対策を行いましょう。治療薬や化粧品で中々改善しない場合は生活習慣の見直しが必要かもしれません。

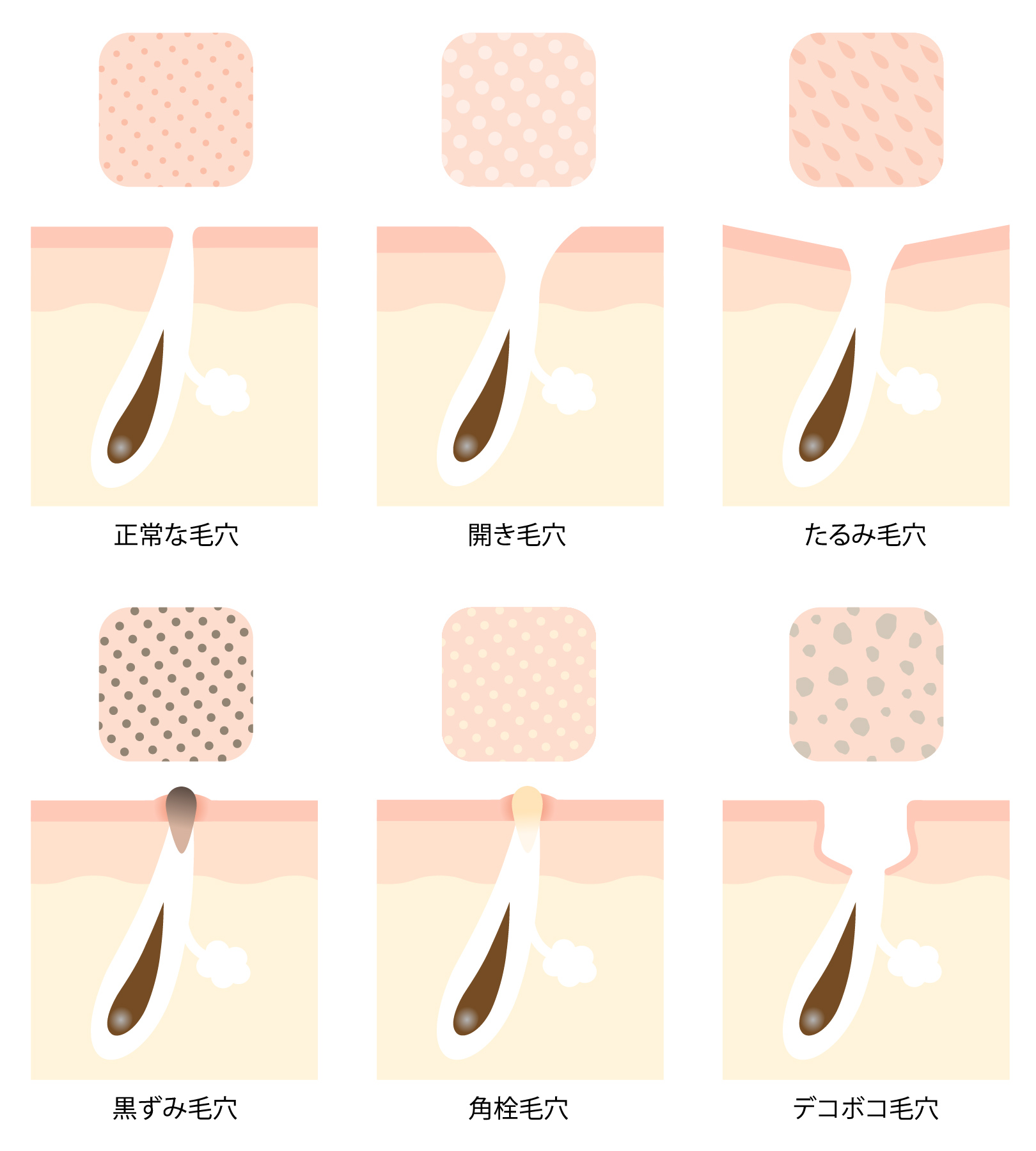

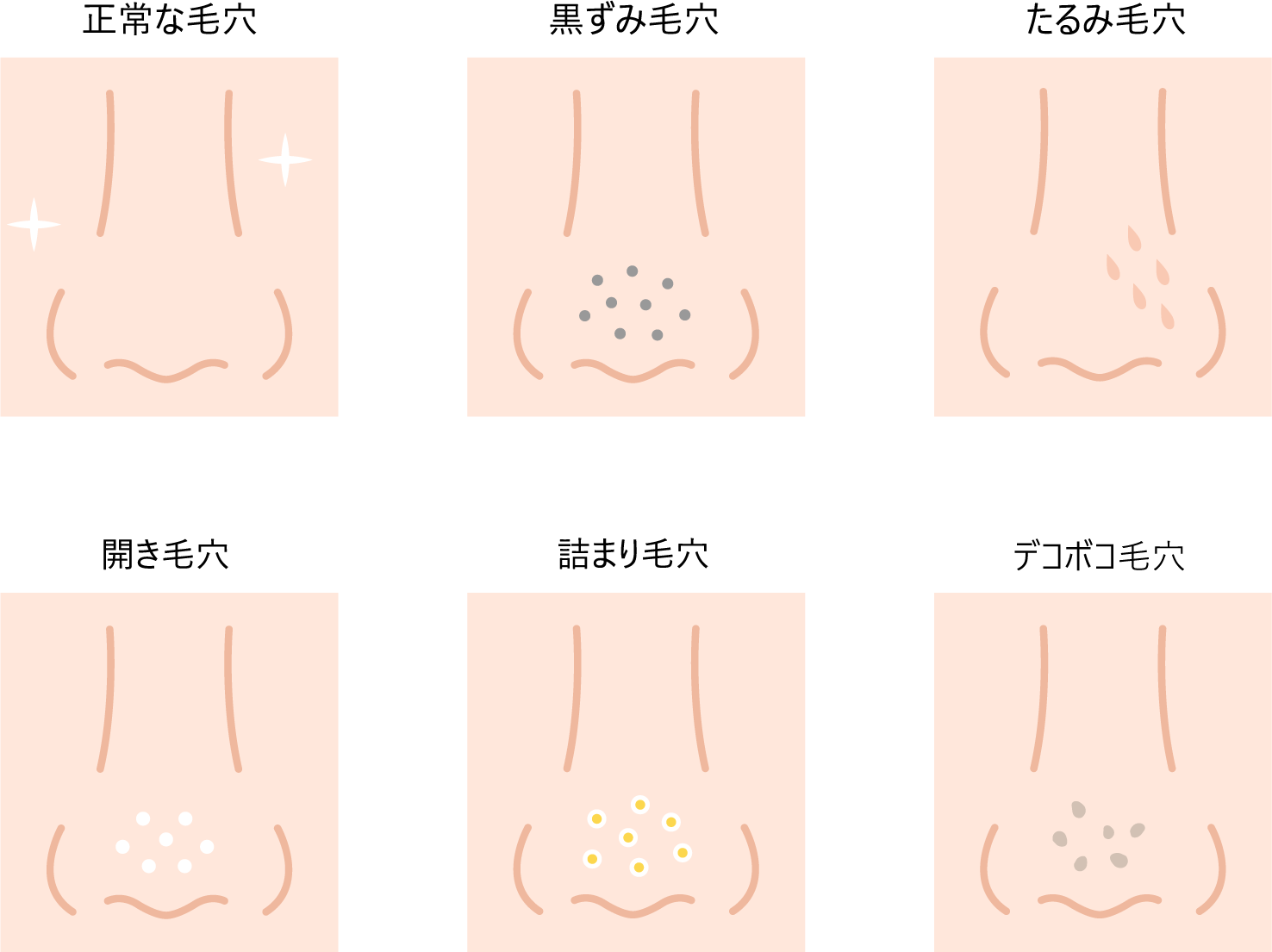

毛穴が目立つのメカニズム

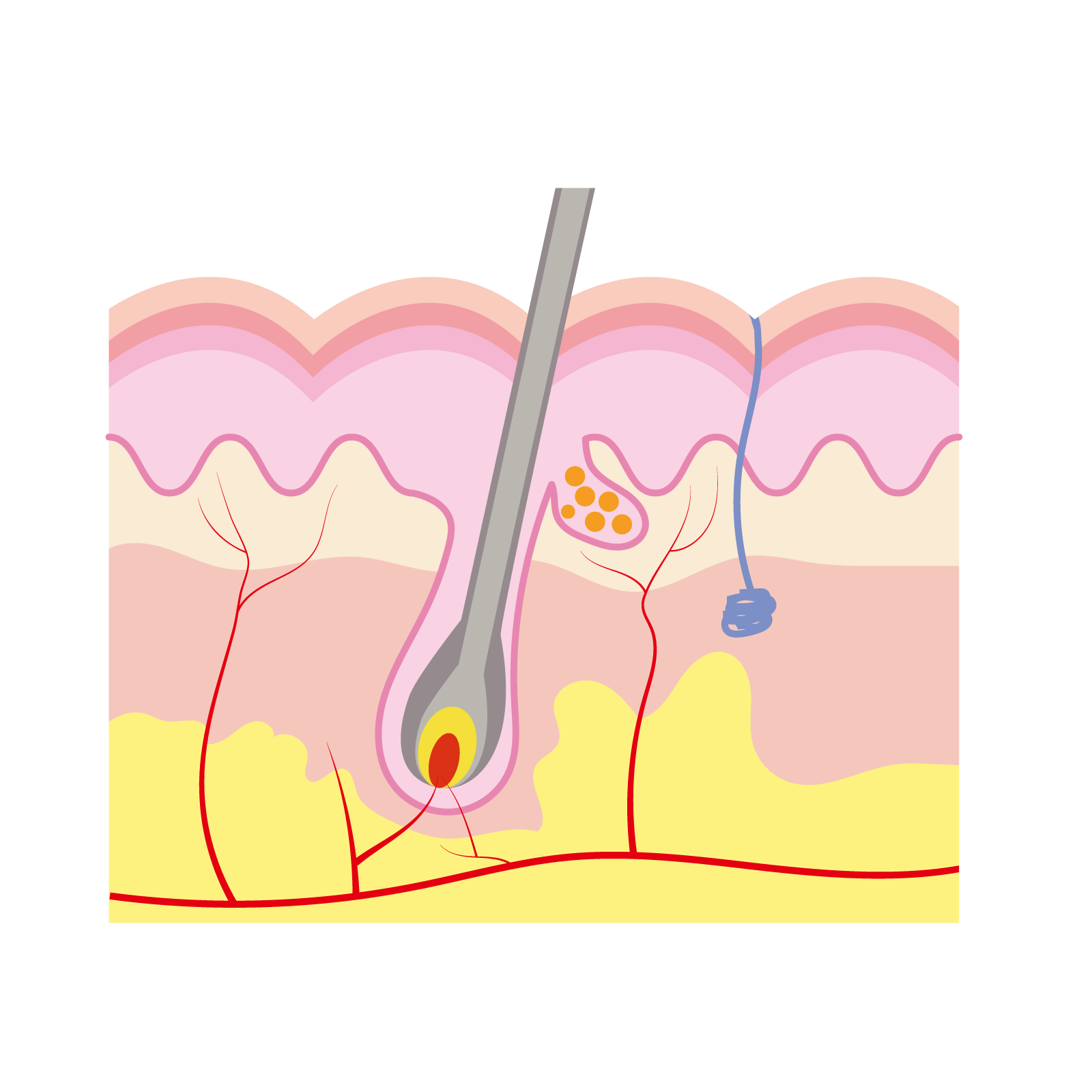

毛穴とは毛が皮膚の表面に飛び出す出口のことで、実際は真皮まで穴が続いており医学的には「毛包」といわれます。毛包にはヒトの体に必要な役割がいくつかあります。まず毛穴は皮脂や汗の出口になっており、皮脂と汗が皮脂膜となって皮膚表面をコーティングし、外部の刺激から肌を守る役割があります。次に汗の出口となることで皮膚表面で汗が蒸発することが出来、体温を下げる体温調節という役割があります。そんな大事な役割を持つ毛穴ですが、美容的に考えるとあまり目立っては欲しくないものです。では、なぜ毛穴が悪目立ちしてしまうのでしょうか?

毛穴が目立つ原因

①開き毛穴

皮脂の過剰な分泌や乾燥などのダメージにより肌のキメが低下して目立つようになるのが開き毛穴です。Tゾーンやほほに多くみられ、夏場に悪化する傾向があります。

②たるみ毛穴

何らかのダメージにより真皮層のコラーゲンやエラスチンが減少して肌のハリが無くなり、重力によって皮膚が垂れて毛穴が目立つのがたるみ毛穴です。たるみ毛穴であれば目立った毛穴を頭に向かって引っ張ると目立ちにくくなるはずです。

③詰まり毛穴

皮脂や角質が混ざって出来る角栓が毛穴に詰まって毛穴が開き目立つものです。Tゾーンなどの皮脂分泌の多い部位に出来やすく始めは白色で目立ちにくいですが、詰まりが長期間になると角栓の表面が黒ずんで目立ちます。特に鼻の皮膚に多くみられます。

予防

毛穴が詰まって目立つと、ついつい洗顔料を強いものにしたり角栓除去のパックなどをしたくなりますが、した直後はキレイになったように見えても長期的に考えると毛穴のダメージとなり、たるみ毛穴や開き毛穴になりやすいです。角栓が出来て慌てるのではなく、日頃から皮膚に優しい成分の洗顔料をしっかりと泡立てて優しく毛穴を洗うように心がけましょう。

また、皮脂の分泌には食事が非常に関係してきます。ファストフードやスイーツなどの脂肪分の多い食事が続くと皮脂の分泌が増える傾向にあるので注意しましょう。対策としては皮脂の分泌低下に役立つビタミンB群を意識して摂取すると良いでしょう。

対処法

詰まり毛穴には酸性のピーリング剤で角質を除去することが効果的です。水とピーリング剤を混ぜた水流で毛穴を掃除する機械なども増えています。開き毛穴やたるみ毛穴の場合は皮膚のコラーゲンが減少して生じる場合が多いので、肌に微細な穴を開けて真皮に刺激を与えるマイクロニードルやターンオーバーを促進するレーザーや光治療器などが使用されます。

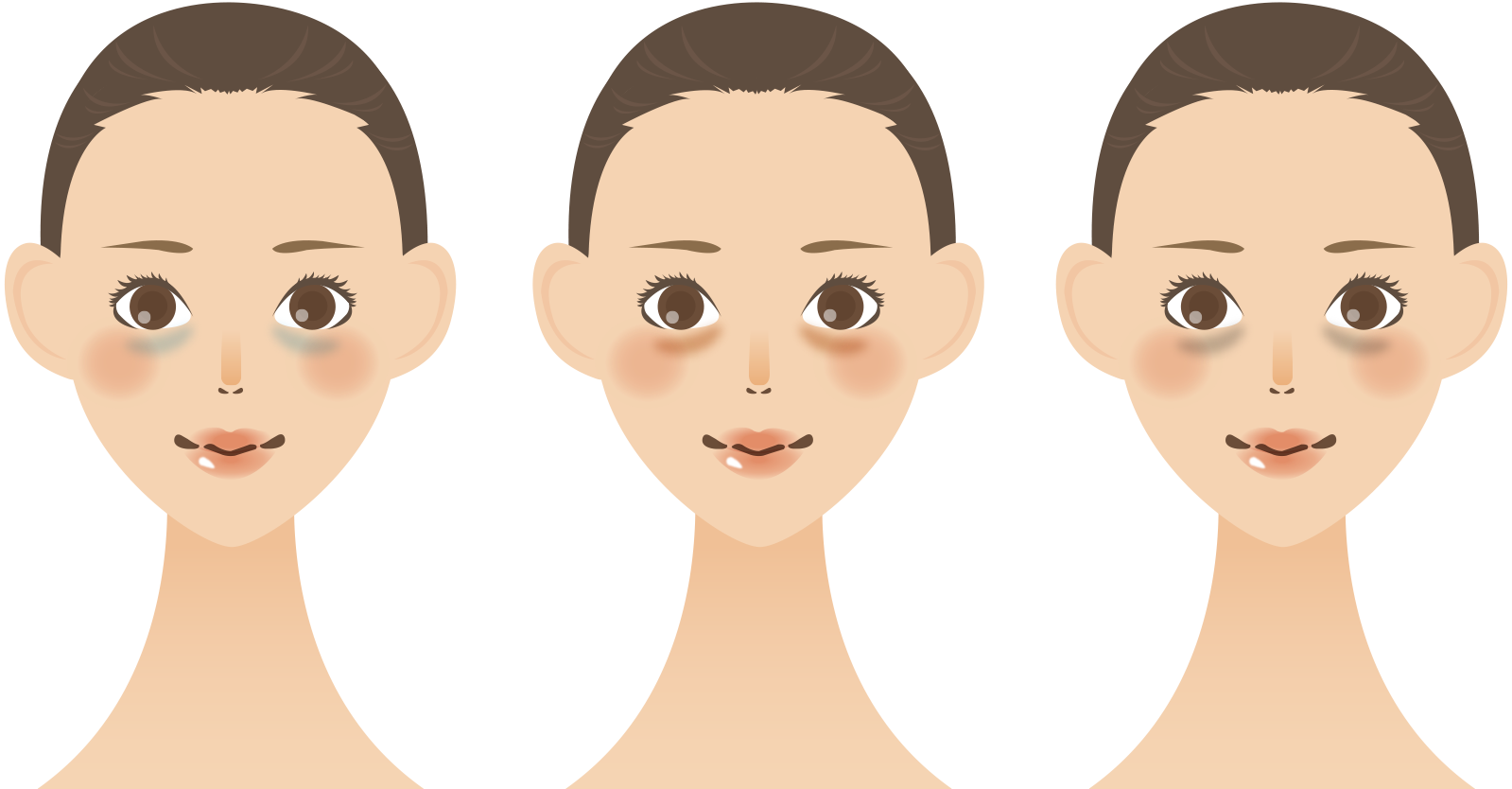

くすみのメカニズム

肌がくすんで悩んでいる方が多い一方、くすみとは何かはっきりとしていない場合が多いです。基本的にはターンオーバーの乱れで角質が厚くなり黒ずんで見えるというイメージを持っている方が多いかと思いますが、日本化粧品工業連合会が提唱したくすみの定義案では「くすみとは、血流の低下、肌の凹凸、メラニン色素の沈着等によって肌の明度が低下すること」とされています。

この肌の明度というのは一般的には「透明感」などと表現されているように感じます。

原因

①メラニンぐすみ

皮膚のターンオーバーが乱れて正常な角質層の代謝が滞り、蓄積したメラニン色素が積み重なって生じるくすみで、慢性的な炎症が起きている場合や、肌を擦ったり叩いたりして強い刺激を与えることが原因となります。

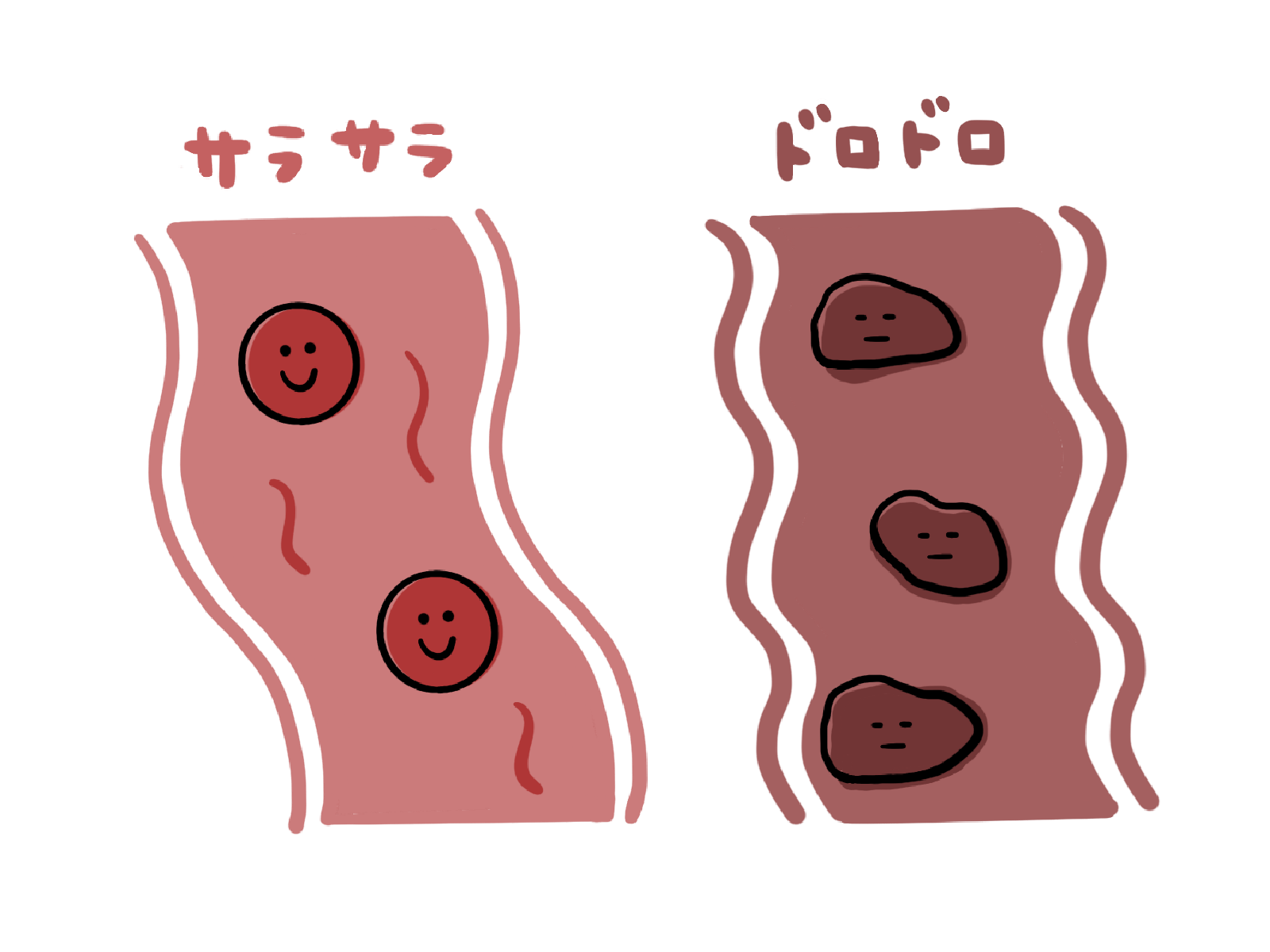

②血行不良ぐすみ

冷えや疲労などで真皮層まで伸びている毛細血管の流れが悪くなり、不要物質を多く含んだ血液や血管の色が肌に現れたものです。

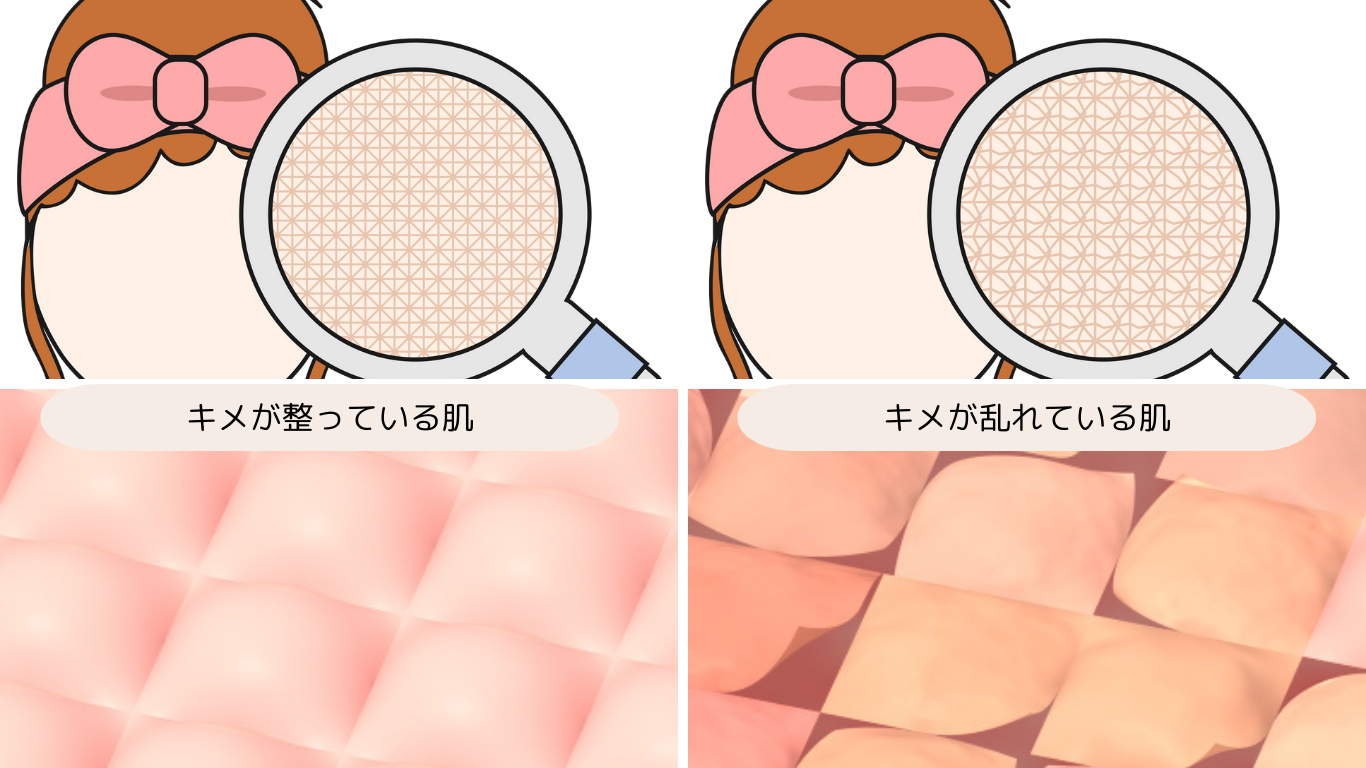

③凹凸ぐすみ

乾燥や紫外線などで肌がダメージを受け、表面に小ジワや凹みが生じることで皮膚表面のキメが乱れて光の反射がまだらになり陰影が生じて肌が黒ずんで見えてしまうものです。

④糖化ぐすみ

糖化とは体内のタンパク質と余分な糖が結びついたAGEsといわれる老化物質によるもので、肌のコラーゲンの減少や黄色いくすみなどを引き起こします。

予防

血行不良やターンオーバーの改善に大きく影響するのが生活習慣です。特に睡眠は大切で最低6時間程度の睡眠時間を確保するようにしましょう。また、適度な運動も血行改善に有効です。息が止まるほどのきつい運動ではなく軽く息が上がる程度の強度でできる有酸素運動を中心に行いましょう。加えて、体の中から酸化を防ぐ食材を摂取すると良いでしょう。

対処法

くすみが気になる場合の第一選択はピーリングです。酸性の成分を利用して角質を剥がし、わざと創傷治癒反応を引き起こすことで肌のターンオーバーを促進します。ピーリング剤は多種多様に存在し、家庭向けよりも医療機関向けの成分の方が効果は高い反面、赤みなどの反応が生じることがあります。ご自身のくすみの状況に合わせて適切なピーリング剤を使用しましょう。

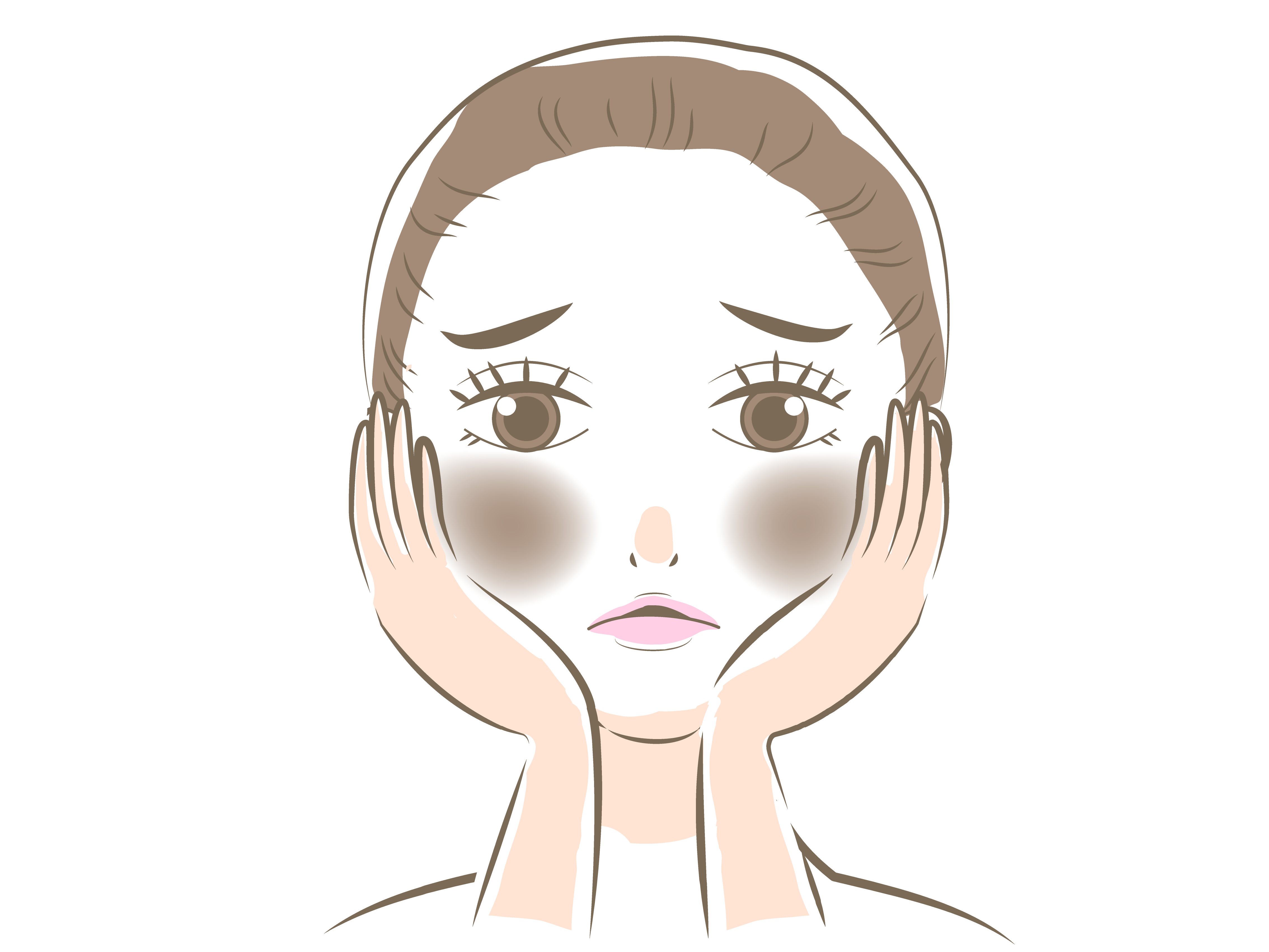

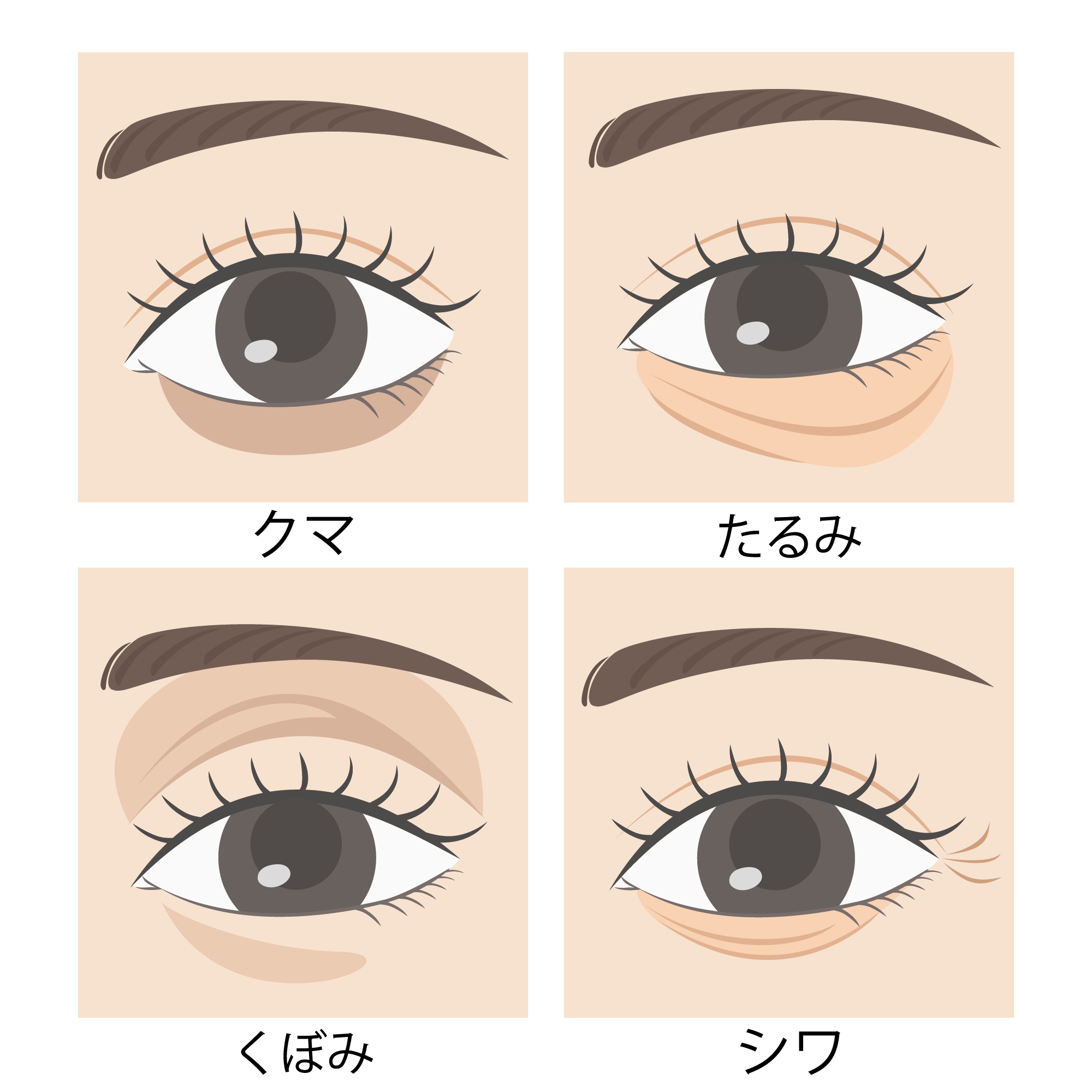

クマのメカニズム

朝起きて鏡で自分の顔を見ると目の下に影が出来ている・・・という経験は皆さんお持ちだと思います。この目の周りの肌トラブルは睡眠不足や日頃の不摂生が影響してくるのはご存知かと思いますが、その中でクマというものに着目してまとめてみようと思います。

原因

クマはその見え方から青グマ、茶グマ、黒グマなどと色によって分けられることが一般的です。しかし、完全にどのタイプかに分けるのは困難で、重複して生じることもしばしばあります。

①青グマ

目の周辺の皮膚は頬などと比べると非常に薄く、血流も滞りやすくなっています。そのため、皮膚から血管や筋肉などが透けて青黒く見えます。

このことから青グマといわれ、クマの症状の中で最も多いタイプです。寝不足や食事の偏り、運動不足などが原因となり、1日の中でも色味に変化が起こりやすかったり、クマの出来ているあたりの皮膚を少し引っ張ってあげると色味が変化することが特徴です。

②茶グマ

目の周辺は薄く敏感で、摩擦などの刺激の影響を受けやすくなっています。そのため、花粉症やアトピー性皮膚炎によって目にかゆみを感じて擦ってしまうクセがあったり目元の化粧をしっかりする方は目の下の皮膚に色素沈着が生じて茶色っぽく見えるようになります。

他にも紫外線の影響やターンオーバーの乱れで角質が肥厚してしまうことも原因となります。

③黒グマ

目の下のシワやたるみが影を作り、黒く見えてしまうタイプです。加齢によって皮膚の弾力が無くなるとともに眼球を支える筋肉や靭帯にも緩みが生じてきます。

その結果、目の下にある脂肪組織が押さえきれずはみ出てきてたるみが出たり、骨の萎縮が進んでくぼみが生じることでクマのように見えるのです。

予防

クマの一番の原因は血行不良です。そのため、日頃から適度な運動をして血行を整えることが重要になります。また、睡眠不足や偏った食生活も見直す必要があります。さらに、女性はアイメイクの際に皮膚を引っ張ったりオフするときにコットンで擦ったりすることを減らすことも意識してください。まつ毛の育毛効果のあるまつ毛美容液も色素沈着の原因になることもあるのでご注意ください。

対処法

クマを速攻で改善することは難しいですが、青グマや黒グマはオレンジの化粧下地を利用することで目立ちにくくなります。茶グマにはイエローのコントロールカラーがおすすめです。色素沈着が原因の場合はピーリングやレーザーなどが効果的ですが、目は繊細なので専門家の施術を受けるようにしましょう。たるみや脂肪組織の突出の場合は形成手術で切除することが多くなってきています。